Spécialiste de l’histoire du nazisme, Christian Ingrao est directeur de recherche au CNRS. Dans ses travaux, il nous présente les atrocités perpétrées durant la Seconde Guerre Mondiale par le IIIème Reich d’un point de vue différent, nous plongeant dans les mécanismes sociétaux, culturels et intellectuels qui ont conduit une génération d’Allemands à commettre la mise à mort systématique et rationalisée de la communauté Juive d’Europe. Passionné-passionnant, presque exalté dans ses conférences, Rmiz a voulu en savoir un peu plus sur son parcours, ses motivations, et son travail. Et c’est avec disponibilité, bienveillance et concision qu’il a accepté de ce prêter au jeu du « questions d’amateur-réponses d’expert ».

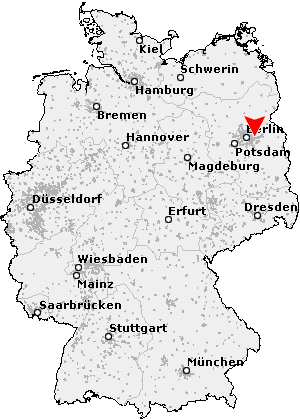

ERTZIN : _Bonjour Christian Ingrao et merci de nous répondre, tout d’abord, pourquoi avoir choisi l’Histoire, et pourquoi vous spécialiser dans la Deuxième Guerre Mondiale, dans l’Est de l’Europe ?

Christian INGRAO : Bonjour. J’ai choisi l’Histoire au terme d’un long processus entamé pendant mon enfance et mon adolescence, qui m’a fait aimer la lecture de l’Histoire, comme lieu de dialogue passionné entre un jeune garçon et son père. À l’heure des choix d’orientation après le baccalauréat, l’Histoire a rapidement constitué une évidence et ce, d’autant que j’ai toujours trouvé dans l’Histoire et sa pratique des éléments de réponse quant à ce qui doit donner sens à mon existence.

Le choix de l’histoire du nazisme s’est opéré plus tard, quand, au moment de la poursuite en maîtrise (la 4ème année du cursus universitaire), il m’a fallu concilier l’aspiration estudiantine avec ma volonté de suivre celle qui allait devenir mon épouse et la maman de mes trois premiers enfants et qui voulait partir poursuivre ses études à Paris. Il me fallait trouver un domaine qui m’intéresse et qu’on ne pouvait traiter de Clermont-Ferrand, ma ville natale.

Nicolas Patin

Université Bordeaux Montaigne

C’est donc dans cette optique que me vint l‘idée d’approfondir un étonnement, glané dans un vieil Historia, avançant l’idée que de jeunes intellectuels avaient constitué le cœur des élites dirigeant les institutions de répression nazies. Et c’est au cours de mes recherches sur ces jeunes intellectuels militants nazis que je me suis aperçu que le centre de gravité de mon enquête s’orientait inexorablement vers ces territoires de l’Est européen dans lesquels la violence nazie avait pris un essor maximal.

C’est donc un mélange de vocation enfantine, de hasard, de calcul et de passion, qui m’ont conduit sur cet itinéraire.

-Comment expliquez-vous l’énorme demande sociale concernant la Seconde Guerre Mondiale et son hypère-présence dans les médias ?

Il s’agit pour moi d’une véritable blessure narcissique qui s’est ouverte dans les consciences occidentales entre 1914 et 1945. Sans doute aurait-elle pu ou du s’ouvrir plus tôt. Il n’en reste pas moins que l’Occident s’est découvert collectivement mortel et collectivement meurtrier en masse. Tenter de comprendre ce qui a pu conduire un continent ayant accouché de Bach et de Mozart avait pu assister, sidéré, participer/consentir et prendre part à ce massacre industrialisé inouï génère chez les Européens une nécessité de comprendre et une soif de sens qui semblent inextinguibles. Et plus la crise environnementale, économique, politique, sociale, morale se dresse devant nous, plus ce besoin de sens se fait urgent.

-Expliquez-nous vos démarches d’enquêtes lorsque vous démarrez un livre… En termes d’archives, une déposition a-t-elle autant de valeur qu’un témoignage ou qu’une lettre ? Quels sont vos moyens pour vérifier ces écrits, plus de 70 ans après les faits ?

C’est difficile de répondre à votre question. Des livres issus d’enquêtes je n’en ai rédigé que trois ! Et les trois étaient issus de la même campagne d’enquête et de fouille en archives, menée entre 1998 et 2005. [La vie a fait qu’il m’est devenu plus compliqué de partir explorer les archives entre 2005 et 2015, j’y retourne désormais pour mon nouveau projet]. Quand je suis aux archives, j’ai soigneusement préparé mon séjour avant et je travaille le plus rapidement possible en regardant les documents en les « rentrant » dans des bases de données que j’ai mises au point avec de courtes notes fonctionnant avec des mots clés et en faisant un nombre très important de photocopies que je range ensuite soigneusement dans des classeurs parfaitement ordonnés (je suis un immense désordonné, mais le classement des archives me rend complètement maniaque). Quand je rédige, je me sers des bases de données comme d’un index me permettant de sélectionner les archives et de faire des lectures thématiques. Et je passe beaucoup de temps à lire des classeurs d’un bout à l’autre pour conserver une vision globale des fonds dont je dispose et pour avoir des idées de recherche.

L’idée d’un livre ne vient jamais de manière standardisée j’écrivais ma thèse (devenue « Croire et détruire ») quand j’ai eu cette intuition qui m’a conduit à rassembler les documents et écrire « Les chasseurs noirs » et pendant que je travaillais sur les deux premiers j’ai eu l’idée qu’un jour peut-être j’aurai(s) envie d’écrire une autre enquête sur la manière dont les Nazis se représentaient l’avenir et j’ai donc procédé à la collecte des documents en parallèle aux deux premiers projets. Le N°4 qui sort en février est moins lié aux archives et aux documents que les trois premiers et constitue une sorte de réflexion d’étape pour imaginer et théoriser la suite…

–Vous avez déjà parlé du fait de « se cramer un peu » à force de travailler sur des archives relatant la violence extrême de ces crimes de guerre. Comment gérez-vous votre état psychique, comment vous échappez-vous de la lourdeur de vos recherches ?

J’ai dit, en effet qu’il y avait un coût psychique à travailler sur les phénomènes de violence de masse, sur l’expérience du massacre. J’aimerais cependant bien faire comprendre que je mène une existence ultra privilégiée, rémunéré plus que correctement pour assouvir ma passion, disposant d’une liberté académique que peu d’institutions sont capables d’offrir à leurs personnels. Je ne suis donc pas du tout dans l’ordre de la plainte ou de la récrimination. Simplement la brûlure psychique qui circule parmi les êtres qui sont conduits à traverser cette immense épreuve qu’est la violence de masse ne s’arrête pas tout à fait avec le dernier meurtre, ni avec le dernier procès : cette brûlure court dans nos sociétés, se frayant par les liens sociaux un chemin jusque dans nos psychismes. Les historiens de la Shoah, comme ceux du Génocide des Arméniens ou celui des Tutsis du Rwanda, comme ceux, aussi de la tragédie yougoslave, s’exposent pour travailler à cette brûlure spécifique. Ils en sont les observateurs, les dépositaires et les analystes. Ils doivent la côtoyer tous les jours et le font en y ayant profondément consenti. Il n’en reste pas moins que ce compagnonnage est aussi unique et addictif qu’éprouvant et qu’il faut mettre en place des mécanismes adaptatifs permettant au moins un peu de permettre ce compagnonnage sur la durée. En ce qui me concerne l’Enfance, le fait de côtoyer de jeunes êtres, de me nourrir de leur joie et de leur innocence, de bénéficier de leur présence et de cette empreinte magique qu’ils dégagent a constitué mon mécanisme adaptatif principal : j’ai toujours travaillé entouré de jeunes enfants et d’adolescents et je n’imagine pas ce que je serais devenu sans leur concours tout aussi magique qu’involontaire.

–Dans un entretien accordé à France Culture, vous parlez de vous et de vos confrères (N.Patin, J.Chapoutot …) comme d’ « un petit commando ». Eux, vous définissent régulièrement comme un précurseur dans ce domaine. Comment expliquez-vous le fait d’être le premier à avoir considéré les crimes de guerre nazis sous l’angle des exécuteurs ? Appréciez-vous le fait d’avoir donner l’envie à des plus jeunes de vous suivre sur cette voie ? Et quels sont vos rapports avec ces confrères ? On les imagine cordiaux quand on entend les fréquentes plaisanteries entre vous lors de vos conférences collectives…l’humour, c’est indispensable quand on traite d’un sujet aussi grave ?

La phrase à laquelle vous vous reportez faisait référence à la situation initiale de l’historiographie du nazisme quand j’ai commencé à travailler. Nous n’étions alors comme très jeunes étudiants qu’une toute petite poignée de personnes qui ne disposaient pas d’internet pour se contacter. Nous ne nous sommes rencontrés que petit à petit. Il y avait à l’époque de « ma » génération, que Florent Brayard, Édouard Husson, Jean Solchany et moi-même, je crois – je ne mentionne pas la génération précédente, celle de Jacques Bariéty et du merveilleux Pierre Ayçoberry et, plus jeune de quinze ans, Michel Fabreguet. J’espère n’oublier personne…

Mais cette situation a changé assez profondément, désormais un nombre plus important d’historiens germanophones s’est constitué et dont vous avez cité deux personnes qui, en effet, me sont particulièrement chères et pour lesquelles j’éprouve un mélange d’affection et d’admiration. Johann Chapoutot, Nicolas Patin, David Gallo, Elissa Mailänder, sont de remarquables historien·ne·s du nazisme et leur travail nourrit le mien. Je n’ai été un précurseur que mécaniquement, je pense : je suis tout simplement plus âgé qu’eux et j’ai eu la chance, pour certains d’entre eux, de voir évoluer leur travail.

Je crois qu’on peut dire que nous nous entendons tous très bien, et que les désaccords scientifiques qui peuvent surgir interviennent dans un milieu dont la qualité d’écoute est vraiment remarquable. D’un autre côté, nous sommes quand même moins d’une vingtaine : une querelle dans un aussi petit milieu tournerait à une foire d’empoigne qui, vu l’âge des protagonistes, pourrait durer des décennies. Il est donc important, pour le confort de tous, de maintenir cette qualité de dialogue et cette bienveillance qui me semble caractériser notre groupe — Ne me prenez pas non plus pour un naïf. Ce que je dis ici est strictement valable pour ce groupe générationnel de personnes plus jeune que moi…

–Mis à part la rédaction de livres, avez-vous d’autres projet pour l’avenir ? La réalisation d’un documentaire ou pratiquer l’ « histoire orale » ne vous intéresse pas ?

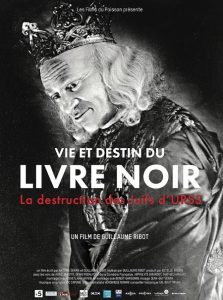

Je participe à la production de documentaires, parfois dans la phase d’écriture ou de conception, parfois dans la phase de documentation, parfois comme conseiller historique, mais il ne m’est jamais venu à l’esprit l’idée de changer de métier. Car c’est un changement de métier que de passer de l’écriture de l’Histoire à celle du documentaire. Mon ami Antoine Germa, agrégé d’histoire, est scénariste et il écrit des histoires merveilleuses, en témoigne son dernier film sur le destin des cahiers noirs d’Ilya Ehrenbourg et Vasili Grossman, mais il ne produit plus d’histoire académique or c’est là qu’est le métier que j’ai choisi.

L’histoire orale est inscrite dans l’ADN du laboratoire dans lequel s’est agencé mon activité jusqu’en 2020 et que j’ai dirigé entre 2007 et 2013, l’Institut d’Histoire du Temps Présent, je l’ai utilisé dans certaines enquêtes hors de mes champs d’activité principaux sur le nazisme, mais pas dans ce domaine : la plupart des acteurs nazis de mes sujets étaient décédés et leur interview en direct avait déjà été opérée, en grande partie, par des policiers et des juges ce qui rendait superflu l’intérêt d’aller discuter avec des vieillards à la mémoire volontairement défaillante, à l’intérêt notablement discutable et à la volonté absente.

Vie et Destin du Livre noir. La Destruction des Juifs d’URSS de Guillaume Ribot (scénario : Antoine GERMA).

–Vous évoquez le fait que durant vos travaux, vous avez en permanence un policier, un juge et un espion derrière vous…pouvez-vous nous expliquer ?

Une partie non négligeable des documentations que nous utilisons ont été accumulées, mobilisées et conservées dans le cadre de stratégies inquisitoires qui ne ressortaient pas de logiques historienne : à Nuremberg, le premier acte de constitutions d’archives nazies a pour objectif d’incriminer et de juger les dignitaires du régime et, en l’occurrence l’enquêteur policier et le procureur ont précédé l’historien. Dix ans plus tard, dans une lointaine banlieue ouest de Berlin répondant au nom de Dahlwitz Hoppegarten, les policiers politiques de la STASI est-allemande organisent un centre d’archives secret conservant des documents produit par les institutions nazies mais organisés non pas selon les institutions de PRODUCTION et de réception des archives comme le font les centres d’archives classiques, mais bien, assemblées selon un gigantesque fichier nominal qui est censé englober l’ensemble des individus de nationalité allemande du Reich ou ouest-allemande ayant eu une existence documentaire sous le Troisième Reich. L’idée est de démontrer que la RFA reste un nid d’anciens nazis sans légitimité morale. Et ce travail est opéré par une alliance d’archivistes/historiens, de policiers et d’espions collectant clandestinement des documents dans les archives fédérales allemandes. Plus tard,dans les années 90 du XXème siècle, après la découverte des immenses fonds d’archives conservés par les archivistes et les policiers en Europe de l’Est, les Ministères de la Justice canadien et australien ont, entre autres, engagés des historiens pour mener des enquêtes archivistiques sur certains de leurs citoyens arrivés après-guerre et soupçonnés d’avoir contribué aux pratiques génocidaires nazies. Un nombre non négligeable des grands historiens allemands et américains de ma génération a ainsi débuté l’exercice du métier d’historien au service de procureurs…

–Avec la découverte d’Ötzi en 1991, on sait que le plus ancien meurtre connu a plus de 5000 ans. Peut-on dire que le meurtre fait partie intégrante de l’Histoire de l’Humanité ?

Ah cette question… Tout d’abord je vous dirais bien qu’on sait que l’agression intraspécifique existe depuis avant Ötzi et c’est l’occasion pour moi de conseiller à vos lecteurs deux ouvrages fondamentaux sur la question : Les sentiers de la guerre. Visages de la violence préhistorique de Jean Guilaine et Jean Zammit, et War before civilization de Lawrence Keeley (je crois que c’est traduit en français aux éditions du Rocher…) et puis d’aller regarder/écouter les cours passionnants de Jean-Jacques Hublin au Collège de France qui rebat les questions de la chasse et des pratiques d’agression des primates entre eux. Ce que montrent ces spécialistes très savants, c’est que les homininés (les ancêtres de Sapiens et lui-même) n’ont pas tout à fait le monopole de l’agression intraspécifique comme pratique collective (certains chimpanzés la pratiquent) mais que Sapiens Sapiens (nous…), sédentarisé et inventeur de l’agriculture, généralise cette pratique. Et Anne Lehoërff, excellente spécialiste des sociétés protohistorique montre de façon hyper convaincante que le signe de l’apparition de la guerre comme phénomène social spécifique et massif est signé par l’apparition archéologique de l’épée, seul outil qui soit spécialisé dans l’agression d’être humain et qui n’a jamais été utilisé à la chasse[1]…

Pour faire bref donc, le meurtre n’est pas le propre de l’homme, mais il est la seule espèce qui le pratique de façon massive et ce, d’autant plus massive qu’il a inventé des outils pour et que les conditions économiques et sociales dans lesquelles il évolue conditionne ces pratiques létales.

Qui a inventé la guerre ? (franceculture.fr)

Epées de l’Âge du bronze. (Crédits : D. Bachmann).

–Hitler n’a pas inventé le nazisme, il a adhéré au DAP (Ancêtre du NSDAP) déjà existant. Sans Hitler, l’histoire de ce parti, son projet politique et idéologique auraient-ils été différents ?

Il est bien difficile de parler ainsi dans de la fiction mais il est certain que le DAP n’aurait pas connu le même destin sans Hitler et que le NSDAP a fixé son programme idéologique après 1924 c’est-à-dire sous l’égide principale d’Hitler. Il n’en reste pas moins que le corpus idéologique du nazisme a ensuite une vie autonome de celle d’Hitler. Le DAP n’est pas le NSDAP, il aurait donc eu un destin différent. Quant à dire qu’Hitler n’a pas inventé le nazisme, je serais très imprudent de prendre cette phrase pour argent comptant. Hitler est central dans la fixation idéologique originelle du nazisme, dans son évolution ensuite et dans celle du Troisième Reich. Il n’en reste pas moins que le nazisme n’est pas uniquement un hitlérisme, que le nazisme a eu une existence autonome et que le troisième Reich aurait pu lui survivre mais pas dans le contexte de 1945 et de l’effondrement total et sans appel de l’Allemagne nazie.

–Contrairement à d’autres dictateurs, Hitler n’a pas eu de descendance. Était-ce une façon pour lui, d’avouer l’impossibilité de mener à bien son utopie d’un Reich millénaire ?

Hitler n’a pas eu de descendance pour tout un ensemble de raisons, mais l’une d’entre elle est qu’il a refusé très longtemps d’accepter d’avoir une compagne et ce, pour bien faire comprendre qu’il était marié à l’Allemagne et qu’il n’était pas question d’autre chose.

–La division SS Ahnenerbe était spécialisée dans la recherche (voire la falsification) sur le passé de la civilisation germanique pour essayer de l’asseoir sur une existence millénaire. On connaît peu d’autres exemples similaires au cours de l’Histoire, cela fait-il de l’idéologie nazie une exception culturelle ?

Ahnenerbe était une fondation de droit privée créée par la SS avec des « objectifs de politique culturelle ». Les questions qu’on y traitait étaient représentatives de l’imaginaire raciologique, cosmogonique et historique du nazisme. Il s’agissait d’un appareil idéologique dans l’appareil idéologique qu’était en soi la SS. Adopter une approche anthropologique du nazisme implique ici de ne pas raisonner en termes de falsification, il me semble mieux posé en termes de mythe, au sens où Claude Lévi-Strauss et les anthropologues utilisent ce terme pour désigner des récits diffusés pour assumer des fonctions d’élucidation et d’interprétation du monde, de son sens, de son passé comme de son présent. Vu ainsi le nazisme, en créant un institut comme Ahnenerbe, crée son propre thésaurus de mythes, comme tout un ensemble de sociétés et d’institutions…

–Pourquoi le débat sur « le consentement ou la contrainte » paraît-il si animé ? Est-ce si difficile de trancher ? Pouvez-vous nous faire part de votre avis ?

Ah c’est une excellente question et je vais prendre le temps d’une réponse soigneuse… La première chose qu’il faut en dire, c’est que ce ne fut jamais un débat : les épisodes n’ont pas été suffisamment outranciers pour qu’on les qualifie de controverses plutôt que de débat. En second lieu, je suis moi-même identifié comme appartenant à l’un des « camps » : celui dit du consentement. En gros deux thèses sont en présence pour expliquer la longueur de la guerre et l’absence significative de rupture de la subordination et de l’obéissance de la part des combattants de l’armée française durant la Grande Guerre. D’une part, des historiens travaillant à partir des années 80 du XXème siècle revisitent les mentalités et les cultures et professent qu’un patriotisme défensif structuré par une image de l’ennemi marqué au sceau de la malignité et de la sauvagerie a généré un consentement massif à la guerre (et non à sa conduite). De l’autre côté, des historiens plutôt axés sur une histoire sociale des classes populaires marquées par le pacifisme de gauche et le recours à des témoignages insistent sur les systèmes de coercition, réels ou intériorisés qui auraient conduit les hommes à combatte sous une certaine contrainte. Les clivages, sont multiples : historiographiques avec une histoire plutôt politique et culturelle s’opposant à une histoire plutôt sociale ; spatiaux : les historiens tenants de la contrainte se présentant comme des provinciaux en butte à la morgue supposée des « culturalistes parisiens », épistémologique et philosophique : les historiens du consentement arguant de la recherche de l’expérience de guerre dans les corpus de la singularité (récits de vie, journaux, romans, objets) s’opposant à des historiens du social qui recherchent, eux, à faire une historie conceptuelle et critique de la représentativité en redonnant aux classes populaires une voix qu’on leur aurait confisquée.

Adolf Hitler au début des années 1920.

Bref : les thèses semblent irréconciliables et si le centenaire a apaisé la vivacité des incidents, il n’est pas sûr que l’affaire soit close tant les clivages sont encore à l’œuvre.

–Le projet Madagascar prévoyait de déporter tous les juifs d’Europe sur cette île, ainsi donc les éliminer par génocide indirect en les condamnant à une famine certaine et aux maladies…pourquoi ce projet a-t-il été abandonné ?

Le projet Madagascar est tiré des fontes de la diplomatie polonaise et remis à l’honneur par les SS en charge des politiques antijuives à l’été 1940. Dans le contexte de l’effondrement français et de l’imminence supposée de la défaite britannique, les SS du RSHA envisagent de régler le problème (largement généré par leurs politiques) sanitaire, économique et démographique qu’affronte le Gouvernement Général de Pologne depuis sa constitution. Depuis décembre 1939, en effet, le GG, proconsulat colonial nazi confié à Hans Frank sert de « dépotoir racial » aux dignitaires de la SS qui y expulsent les Juifs et les Polonais indésirables des territoires incorporés au Reich depuis mi-octobre 1939. Les politiques de spoliations, d’exclusions économique et de concentrations dans les ghettos sont d’une telle âpreté qu’une crise économique et sanitaire a fait exploser la mortalité des communautés juives. Pour faire face à cette situation, les nazis envisagent donc de faire déporter l’ensemble des communautés juives de Pologne vers l’Île de Madagascar, qui serait soustraite à la présence française et convoyées par une flotte prise aux Anglais vaincus et hors d’état de s’opposer à cette déportation massive. Fait inédit : la déportation devait non plus seulement concerner les Juifs allemands (800 000) mais bien l’ensemble des Juifs sous administration nazie (4,3 millions en tout). Il faut cependant bien réaliser ce qu’auraient été les conséquences d’un tel plan. Madagascar était à l’époque l’un des territoires les plus pauvres du monde, dans lequel il était connu que régnait encore la Peste bubonique et des crises de subsistance gravissimes. Y déporter 4,3 millions de personnes en sus des 2,1 milions d’autochtones aurait conduit à une réduction démographique drastique, à une quasi-extinction des nouveaux arrivants. On peut ici dire qu’un imaginaire du meurtre indirect prend son essor avec ce plan. Il s’agit ici d’une sorte de déportation-abandon visant à « laisser mourir » les populations abandonnées. Pour la première fois, les politiques nazies sont sciemment massivement meurtrières bien qu’elles le soient de manière indirecte.

–Depuis le début des exécutions par balles a l’Est, jusqu’à l’adoption et la poursuite de la solution finale, le Reich a toujours voulu cacher le crime perpétré. Était-ce par peur de la réaction du peuple allemand ou de celle des Alliés ?

La question est à mettre en regard de la gigantesque bataille d’opinion et de propagande qui a marqué la Première Guerre Mondiale. Elle fut perdue dès 1914 avec la révélation au monde, par les diverses propagandes alliées, d’atrocités —les unes réelles, les autres imaginaires— commises par les Allemands lors de la phase d’invasion. Dans Mein Kampf, Hitler fait de la question de la propagande une question centrale dans la conduite de la guerre et de l’endurance sociale. Dans cette perspective, les Allemands mettent en place d’une part des stratégies soigneuses de légitimation, vis-à-vis des troupes— des premiers massacres et, d’autre part, des pratiques de camouflage de leurs forfaits. Ils étaient à la fois persuadés de la légitimité de ce qu’ils étaient en train de perpétrer et de la nécessité de le masquer, tant aux yeux des Allemands qu’à ceux des Alliés.

–On dénombre presque une trentaine de divisions SS [Schutzstaffel]

étrangères à l’Allemagne (Hongrie, Lettonie, France, Pays scandinaves, Hollande…). Leur engagement résulte-t-il d’une complète adhésion au projet national-socialiste ou d’un opportunisme pur et simple ?

La division Handschar (X. Bougarel).

Double Sieg Rune, emblème officiel de la SS.

Il est bien difficile de parler des motivations des êtres qui s’engagèrent dans ces unités. D’une part parce que les contextes de formation de ces unités diffèrent grandement les uns des autres, certaines unités étant formées durant la période de succès de l’Axe tandis que d’autres, comme la Division Charlemagne française, naissent durant la débâcle des armées nazies. Il est certain que le noyau de ces unités était composé de militants d’extrême-droite qui partageaient avec le national-socialisme un noyau idéologique commun fait d’antisémitisme, de racialisme, d’anticommuniste et, sans doute, de croyance en une Europe raciale des Nations sous domination allemande. Dans bien des cas, cependant, les motifs idéologiques semblent avoir pesé fort peu, notamment en ce qui concerne les recrues de la 13ème Division de Montagne Handschar, composée essentiellement de musulmans bosniaques et à laquelle Xavier Bougarel vient de consacrer une très belle monographie. Xavier Bougarel montre que si le motif religieux a joué un rôle très secondaire, l’antagonisme ville/campagne, recoupant au moins en partie l’antagonisme culturel et national Serbes/Bosniaques, a joué un rôle important. L’opportunisme pur est rarement présent dans les unités de Waffen SS étrangères.

–On parle souvent de la SS quand on évoque les atrocités commises sous le IIIème Reich. Qu’en est-il de la Wermacht ? Était une armée régulière au sens militaire du terme ou a-t-elle pris part, elle aussi, aux exactions ?

La question a été très intensément débattue pendant les années 1990, car régnait encore dans certaines franges de la population allemande le mythe d’une Wehrmacht propre… Les travaux générés par l’exposition « Une guerre d’anéantissement. Crimes de la Wehrmacht » ont démontré que la Wehrmacht avait systématiquement perpétré des crimes de guerre et que, dans certaines régions comme la Serbie ou les secteurs ruraux de la Biélorussie, les unités d’infanterie de l’armée de terre avaient pris en charge la fusillade des Juifs.

Cela dit cela ne répond pas vraiment à votre question : je crois qu’on peut considérer la Wehrmacht comme une armée ordinaire, au sens où une armée se conduit conformément à l’environnement économique, social, politique et légal dans lequel elle évolue. Les exactions et crimes de guerre sont strictement conditionnés par le situationnel et, notamment, par le contexte d’invasion et d’occupation. Leurs modalités, leur ampleur, leur diffusion et leur gravité dépendent cependant strictement des contextes et des choix politiques opérés par ceux qui les commandent. La Wehrmacht était armée de masse, engagée dans une guerre qu’elle pensait raciale et totale. Les crimes qu’elle commit sont en conséquence d’une ampleur inouïe.

–Vous dites que la Shoah par fusillade n’aurait certainement pas été possible dans de telles proportions sans le concours de supplétifs locaux. Comment ce passait l’engagement de ces contingents ? Volontariat ? Enrôlement de force ? Lors de l’opération Barbarossa, les cruautés staliniennes n’ont-elles pas favorisé l’accueil enthousiaste des nazis, facilitant de fait, la mise en place de massacres quasiment dès leur arrivée ?

Il est certain qu’à l’Est, et notamment dans les territoires conquis par les Soviétiques en 1939, les exactions extrêmement nombreuses qu’ils commirent mais plus généralement les politiques de collectivisation très brutales et meurtrières qu’ils avaient appliqués depuis 1929 constituèrent un puissant facteur de recrutement et ce, d’autant que les populations étaient travaillées de l’intérieur par des nationalismes ethnicisant et antisémites qui tendaient à identifier Juifs et Bolcheviques. Ces différents nationalismes réagirent de façon très différenciée après les enthousiasmes initiaux, il n’en reste pas moins que le grand historien Alfred Rieber a pu qualifier la Seconde Guerre Mondiale comme un enchâssement de guerres civiles sous le manteau de la gigantomachie de la guerre totale. Et de facto, si l’on regarde les chiffres, les pratiques nazies d’enrôlement de supplétifs, qu’ils soient motivés par la simple survie (ce qui fut très fréquemment le cas) ou par des motivations vindicatoires ou idéologiques furent massives : ce sont en tout plus de 1,5 millions de soldats qui furent versées dans ce que l’on dénommait les Ost-Truppen. C’est dire la massivité de leurs effectifs.

–Les massacres à l’Est avaient été ordonnés par la hiérarchie SS, ont-ils pris une telle ampleur suite au zèle ou à la propre initiative de certains criminels ? La SS, elle-même aurait ouvert des enquêtes suite à des exactions…

Des massacres à l’Est, il y en eut d’innombrables qui ne répondaient ni aux mêmes objectifs ni aux mêmes logiques. Il est donc bien difficile de généraliser, une fois encore. Néanmoins on peut dire que partout, les marges de manœuvre des acteurs locaux ont pu jouer un rôle. En Pologne, dans le district de Lublin, le SSPF Globocnik joua un rôle moteur dans les politiques de colonisation/germanisation et dans la mise en place des politiques génocidaires ; en Biélorussie, l’initiative d’un homme comme Erich von dem Bach-Zelewsky, HSSPF ( SS-Obergruppenführer) pour la Russie-Centre joua un rôle fondamental dans la tornade de violence aveugle qui traversa le pays et coûta la mort à des centaines de milliers d’individus entre janvier 1942 et juin 1944. Dans certains cas rares, la justice SS en effet, mena des enquêtes : c’est le cas à Lublin précisément, où les hommes du Commando Dirlewanger furent poursuivis pour des faits de vol de racket de prédation, voire dans certains cas, de cruauté. Ces enquêtes cependant servaient surtout à l’institution à se dégager d’éventuelles accusations de cruauté en les mettant en scène comme « justes », « objectives » et attachées à la mesure…

-À l’Est, les soirées organisées par les Einsatzgruppen («la Shoah par balles») et la brigade Dirlewanger sont assez différentes. Les unes sont une façon d’exorciser le crime et les autres des orgies pures et simples, mais festives…ces deux groupes de criminels étaient-ils si différents ?

Le château de Lahoisk ? Super compliqué à trouver (dit le publicateur metteur en page, différent du questionneur et du répondant de cet entretien…) Minsk, mémoire oubliée ou cachée?

Ici je vous répondrais oui et non. En effet les quelques témoignages de soirées de camaraderie, dont on conserve la trace, montre des hommes des Einsatzgruppen en soirées très encadrées avec la hiérarchie présente qui rend hommage aux tireurs et met en place des rituels festifs mais très mesurés et des pratiques de légitimation de violences dont on devine qu’elles étaient inaugurales, que les hommes venaient de les commettre pour la première fois. Mais on a aussi trace d’autres fêtes, plus orgiaques dans lesquelles vodka et alcools coulaient à flot et où les femmes étaient présentes, que ce fût de force ou de gré. Ces fêtes-là étaient monnaie courante dans le château de Lahoisk où se trouvait le cantonnement d’Oskar Dirlewanger, le chef de l’unité éponyme, composée de braconniers et de repris de justice censés chasser les partisans biélorusses. Orgies, beuverie, viols collectifs s’y mettaient en scène sans volonté de masquer ce qui s’y passait. L’unité Dirlewanger était bien entendu spécifique mais ce qui y était systématique existait au moins sporadiquement dans bien des unités SS et notamment sans doute dans les Einsatzgruppen.

–La France n’a pas connu le même degré de violence que dans les pays occupés à l’Est. Cela tient du fait de collaboration (Ligne de défense de Pétain à son procès) ? Ces violences augmentent clairement à partir de 1944, est-ce à cause de la présence de troupes « formées » à l’Est ? Ou bien simplement le retrait sanglant de troupes aux espoirs brisés par l’inévitable débarquement, et sans cesse harcelés par les réseaux de Résistance de mieux en mieux équipés et organisés ? On pense à la liquidation effroyable du maquis du Vercors et du plateau des Glières où la réponse disproportionnée des Allemands faits un grands nombre de victimes parmis les résistants et aussi les civils dans les villages alentours…

Votre analyse est remarquablement juste : en 1944, un phénomène de translation de pratiques qui sont monnaie courante à l’Est s’observe dans toute l’Europe occidentale. L’Italie est infiniment plus touchée que la France mais, en France, Oradour-sur-Glane, Maillé et Tulle constituent des faux pas contrôlés, sciemment déclenchés, et s’appuyant sur des savoirs-faire meurtriers développés à l’EST pour envoyer un message d’avertissement et d’intimidation aux populations environnantes et aux réseaux de Résistance pour obtenir le calme dans leur hinterland durant leur remontée vers le front de Normandie. Connaissant mal la Résistance et la question des Glières je pense malgré tout que les exactions commises par les Allemands dans les Glières n’ont ni la même nature, ni le même degré que ce qu’on rencontre dans le Massif Central de juin 1944.

–Comment croire encore en l’Humanité quand on passe son temps à relater le pire qu’elle puisse accomplir ?

Merci, pour finir, de cette question. La réponse tient pour moi dans ce fait tout simple : de tous les auteurs d’exactions que j’ai pu étudier, des tueurs les plus endurcis que j’ai pu suivre, des simples tireurs ayant eu à tuer, je n’en ai connu aucun qui, d’une manière ou d’une autre, à un moment ou à un autre, seul ou avec quelqu’un, n’ait pas eu à ressentir et à traîner toute son existence la profonde flétrissure de l’âme qu’inflige le meurtre et la mise à mort d’êtres humains.

Même

le pire des nazis, même le plus inhumain des tueurs a dû affronter cette

blessure silencieuse, cette corruption de l’esprit qui suit le fait d’ôter la

vie, qu’il le fasse en tentant de continuer à ressentir la légitimité de son

acte dans la haine, en souffrant de pathologies mentales diverses, de

mélancolies inexorables, de tristesses intraitables. Voilà qui me semble donner

foi en l’humanité.

[1] Anne Lehoërff, Par les armes : Le jour où l’homme inventa la guerre, Humensis, 2018, 330 p.

Vous trouverez ici les références des principaux ouvrages de C. Ingrao, je vous laisse le soin de fouiller si vous en voulez plus (livres audios, publications dans des pages spécialisées etc…)

Les chasseurs noirs : essai sur la Sondereinheit Dirlewanger4, Paris, Perrin, 2006.

Croire et détruire : les intellectuels dans la machine de guerre SS, Paris, Fayard, 20105.

La promesse de l’Est : espérance nazie et génocide (1939-1943), Paris, éditions du Seuil, 2016.

Avec Johann Chapoutot, Hitler, Paris, PUF, 2018, 212 p.

Christian Ingrao, Les urgences d’un historien : entretien avec Philippe Petit, Paris, Le Cerf, 2019, 136 p.