De notre envoyé spécial au Brésil, Morgan Richard…

Piégé dans une énième soirée, où je me demande, pour la énième fois, qu’est-ce que je peux bien foutre ici… ? Sourires forcés et démonstrations de sensualité stéréotypée, à l’américaine, le tout sous les pulsations d’une musique tapageuse, musique sérielle de la radio, chanson unique du conformisme pop dont la vie ne dure qu’une saison, le temps d’une collection de fringues vulgaires et hors de prix, mais qui en même temps dure depuis toujours, vit de la vie éternelle du spectacle, incarnée par différentes chanteuses cocaïnées qui seront oubliées dans un an, puis remplacées par d’autres, sacrifiées sur l’autel de l’insipidité audiovisuelle.

Dans le bus de retour, trois ou quatre fêtards rentraient aussi chez eux, chantants des chansons populaires coco, musique traditionnelle du Nordeste brésilien ; pour tout instrument, ils avaient leurs mains, qui battaient la cadence et remplaçaient le tremblement des percussions. J’ai été pris d’une intense joie. La musique du peuple, le son de la rue et des gens, celui qui appartient à tous et une musique qui ne demande rien d’autre que de savoir taper des mains. Pas de boites hypes et d’habits chers. Pas de starlettes sur maquillées ni de la lumière bleue d’un écran d’ordinateur, pour enregistrer, quantifier, calibrer, faire que rien ne sature, que tout soit propre et conforme. Seulement un pauvre bus, perdu dans la nuit et le long des routes cabossées de Recife, parmi les rares lampadaires, et puis le rythme des mains, lancinant, et cette fille, rayonnante de la beauté de ce qui est en train de naitre en elle, qui chante de ses pleins poumons ces musiques de toujours.

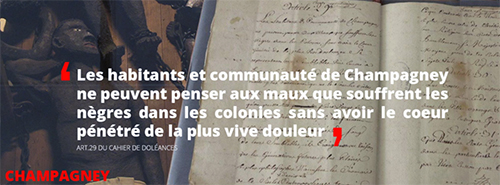

Et de quoi parle le coco ? Qu’est ce qui se traduit, dans ce langage de frissons contre la peau et de pressions à l’estomac, lorsqu’on troque un bus de vendredi soir brésilien pour les nuits chaudes d’Olinda, les battements des mains pour le bruit fracassant des tambours? Cette musique, d’origine africaine, nous parle de chaînes et des cicatrices inter-générationnelles du fouet, nous parle de douleurs, et aussi d’espoir, du sourire infini du « we shall overcome », nous murmure des échos de révolutions et de poings serrés, mais aussi de lumières, de filles qui se déhanchent et d’amours sauvages et clandestins, dans les veines chaudes du Nordeste brésilien. C’est un aspect du blues universel, de ces chansons populaires des ruelles du monde entier, entre la crasse et l’extase, entre la mort et la lumière. Du noir américain ivre et édenté, au miaulement plein de larmes du violon tzigane de Roumanie, ou les valses de la commune, le feulement de l’accordéon, quelques minutes avant la violence de la répression et le martellement policier que l’on a toujours opposé à l’espoir et aux chansons. Et ces chansonnettes doucement murmurent, par ceux qui se souviennent et qui savent, dans quelques bus du vendredi soir, quelque part sur terre, ces chansonnettes qui réconfortent, font sourire et font pleurer, de ses murmures mélodiques qui chantent demain, et une guerre douce comme un pas de danse en pleine gueule.

Notre manière de consommer de l’art est essentiellement un choix politique. Il s’agit d’aller au naufrage d’une salle de cinéma, à rire d’une blague réactionnaire prononcée par le dernier acteur en vogue à Hollywood, oubliant notre solitude avec une poignée d’autre désespérés, ou de porter un peu de notre amour à la rencontre de l’obscurité, de brandir une petite flamme à la rencontre de l’altérité, avec une sincérité de schizophrène, de celle qui exclut l’artifice snob de l’univers culturel. Pensons au concept d’imédiatisme d’Hakim Bey. L’art périe dès qu’il est médiatisé, et plus le mode de médiatisation est puissant, plus il rend l’œuvre compréhensible uniquement en terme de dollars. L’air de guitare que mon colocataire joue au moment où j’écris est infiniment supérieur à n’importe quel CD, parce qu’il n’est destiné qu’a périr, il est là pour moi, pour les murs nus qui nous entourent, pour le bonheur de celui qui joue. C’est en cela qu’il faut respecter la musique populaire. Non pas en vertu de quelque traditionalisme camouflant une peur du futur. Mais ces airs de Roumanie, joués dans les rues de Montpellier par un rom de 7 ans avec son accordéon de quatre sous, cet air qui représente sa condition miséreuse de gamin livré à la rue et l’espoir d’un repas chaud et la fierté d’un héritage de douleur et d’espoir condensé en quelques notes, héritage qui l’élève des milliers de kilomètres au-dessus de la laideur des faubourgs, cette musique restera à jamais dans mes tripes. Et je la respecte d’autant plus que personne ne l’aime, que les passants qui l’écoutent sont incapables de l’entendre, de percevoir rien d’autre qu’un sale Rom avec un accordéon déglingué.

Il convient de se rappeler ce cri de Terrence Mc Kenna : « Culture is not your friend! ». La culture n’est pas votre amie. La culture est l’outil de propagande le plus puissant utilisé pour le compte de la réalité consensuelle. C’est elle qui vous fait baiser comme dans un film porno, vivre vos amourettes de la manière stupide et conformiste d’une série américaine, avec la peur au ventre de l’amour vrai, celui qui brule comme le soleil.

Dans « la théorie de la jeune fille », Tiquun a montré que le champ du corps, de la sexualité et de la séduction est totalement colonisé par les représentations symboliques d’une certaine culture, culture qui décuple ce que Foucault appelle « le dispositif de sexualité »: une injonction sociale à la pratique du sexe et à la parole sur le sexe, qui créé un objet qu’il prétend exister depuis toujours, la sexualité. Et cette injonction se cache, afin de faire passer sa parole pour celle d’un contre-pouvoir, lorsqu’il s’agit de la voix du bio pouvoir, de son travail de fourmi pour la disciplinisation des corps, jusque dans leurs sexes. Pour détruire la possibilité de l’expérience, de la potentialité d’une énergie révolutionnaire dans nos queues et nos chattes. Et ce que Tiquun appelle la jeune fille, c’est cette personne, homme ou femme, qui pense déjà comme dans un magazine de Elle.

La culture n’est pas votre amie nous dit Mc Kenna. Il dit aussi que l’endroit où vous êtes actuellement, constitue le lieu le plus parfait pour le déroulement de vos actions, en lien avec vos désirs, vos envies, vos haines, vos amis etc… Le piège du spectacle, celui d’une certaine culture est de vous faire remplacer ce réseau a l’intérieur duquel peut s’inscrire les répercutions complexes que vous pourriez avoir sur le monde, par un univers médiatique ou les modèles deviennent des acteurs et des stars de la pop, les préoccupations d’une identification à des batailles politiques stériles entre deux partis qui font seulement semblant d’avoir une opinion différente du social.

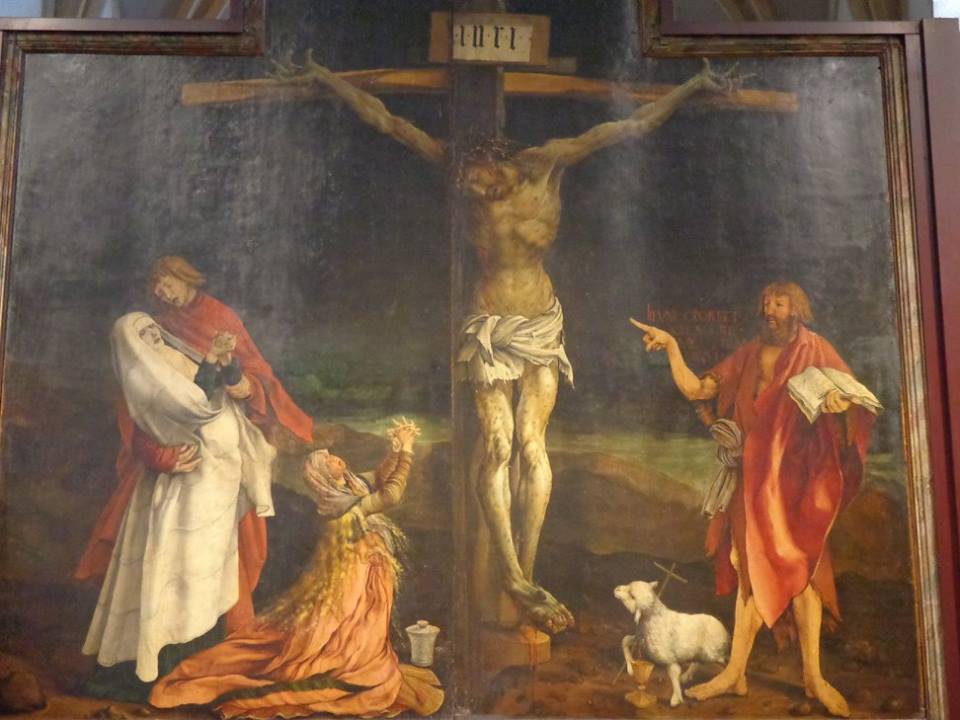

Alors, renoncer a l’art? Dire que l’art n’est qu’un artifice par rapport à la vie? Je crois avec Deleuze que résister, c’est créer, et qu’inversement, créer, c’est résister : ce que toutes ces ‘créations’ vides de sens nous insufflent, c’est le pouvoir de la norme, à travers tant de chansons stupides et de romans à l’eau de rose. Ce sont des instruments du désir de faire comme tout le monde, d’avoir sa vie bien planifiée, et surtout la peur de la part de feu, la peur de l’expérience intérieure, de s’éloigner des rivages du connu, et de boycotter la réalité consensuelle. Et justement, l’art, celui qui compte, est toujours repoussement d’une limite. Peindre pour voir et faire voir plus. Pour déchainer sa puissance à travers tant de nouvelles couleurs. Ou écrire, comme Artaud, pour les analphabètes. Il ne s’agit pas de parler de sa petite vie et de ses petits problèmes. Il s’agit de pousser de toute ses forces contre le mur, et de passer au-delà, loin du triangle père-mère-castration et au sein des machines désirantes, l’art comme schyzo-analyse, comme entrée triomphale dans un monde où il n’est pas souhaitable de se prémunir du délire, où le délire, comme production sans cesse croissante et compromission irréversible avec le monde, est le graal recherché. C’est l’opposition que fait Deleuze entre fantasme individuel, fantasme qui s’identifie avec l’institution et d’élire l’institution comme immortelle, délire du devenir général ou du devenir cadre supérieur ou moyen, ou flic, ou bien même contrôleur de métro, et le fantasme collectif, le délire qui circule entre les foules et se branche sur le caractère périssable des institutions, se branche sur une guerre, une révolution, et le devenir infinie, le délire vertige du devenir, arbre, vent, race et continent.

Blanchot, dans son livre « de Kafka a Kafka », pose un homme malheureux, et qui désire écrire sur son malheur. Il ne suffit pas qu’il écrive « je suis malheureux ». En faisant ainsi, il est encore trop éloigné de lui-même et de son malheur pour que se passe la littérature. Il faut cette transposition étrange et inquiétante du « je » au « il », il faut écrire « il est malheureux » pour que naisse l’art et commence vraiment le malheur. La littérature est le passage libérateur du « je » au « il » : Deleuze de commenter que la ligne de fuite, la marche nomade et essentiellement expérimentale qui serpente entre les lignes tracées par les institutions et le spectacle, et une ligne où le sujet ne peut plus dire « je », où il est essentiellement « un il » qui s’accouple dans une union sacrée avec ce qu’il traverse et qui le traverse. L’art est ce pouvoir qui transforme « je » en un autre. Et ceci est le potentiel réellement révolutionnaire de toute création.

La poésie, à travers l’expérience sensorielle qui la catégorise, régénère l’univers de nos premières fois, et fait se dresser en nous un enfant éternel, seul capable de se laisser pénétrer en un sentiment quasi océanique par la force des éléments. La poésie, comme porte par excellence vers un monde que l’on habite et qui nous habite, comme aiguisage de notre perception et recueillement qui nous permet de ne pas simplement subir.

L’art comme langage est aussi ce qui peuple le monde. La poésie, comme saillie active de l’imagination dans le monde, permet pour Bachelard de prendre ce recul hors de l’agitation pour nous livrer à la contemplation de l’eau qui dort et de l’eau qui jaillit, de la musique du vent et des éclats apaisants et surpuissants des flammes, de la chaleur de la terre. La poésie comme rêverie alchimique qui réalise dans le lecteur l’androgénie primordiale de l’animus et de l’anima, les deux penchants sexués de notre âme selon Jung. Moyen d’habiter le cosmos, de prendre part dans le tableau monde, et que nos yeux deviennent témoins d’autres regards que la poésie nous fait découvrir, yeux de la lumière réfléchie dans la prunelle d’un lac, des feuilles dansantes sous le vent. L’art est une multiplication de l’expérience du Voir.

Mes feuilles ce sont mes yeux, et je regarde émerveillé

De cent mille yeux je te contemple et je contemple Istanbul

Et mes feuilles battent et battent comme cent mille cœurs

Dans le jardin de Gülhane, voilà que je suis un noyer

Nul ne le sait, ni toi, ni même la police.

|

Je suis tout imprégné de mer et sur ma tête écument les nuées Dans le jardin de Gulhané, voilà que je suis un noyer Nazïm Hikmet |