Perpétuons la tradition littéraire de notre média, au carrefour des arts et des cultures, et donc place et honneur à notre collaborateur de la partie depuis les premières heures : Christian Petit.

C’est avec deux nouvelles de son cru que nous lui faisons la part belle, l’une coquasse [« Hold-Up »] en écoute audio, l’autre [« À poings fermés »], poétique, (2015-2020 en terme de gestation), plutôt à lire et relire ici-même.

Notre ami Christian, donc, travaille par ailleurs aux développements, choix et publications de Vesoul Édition (Culture & Patrimoine)

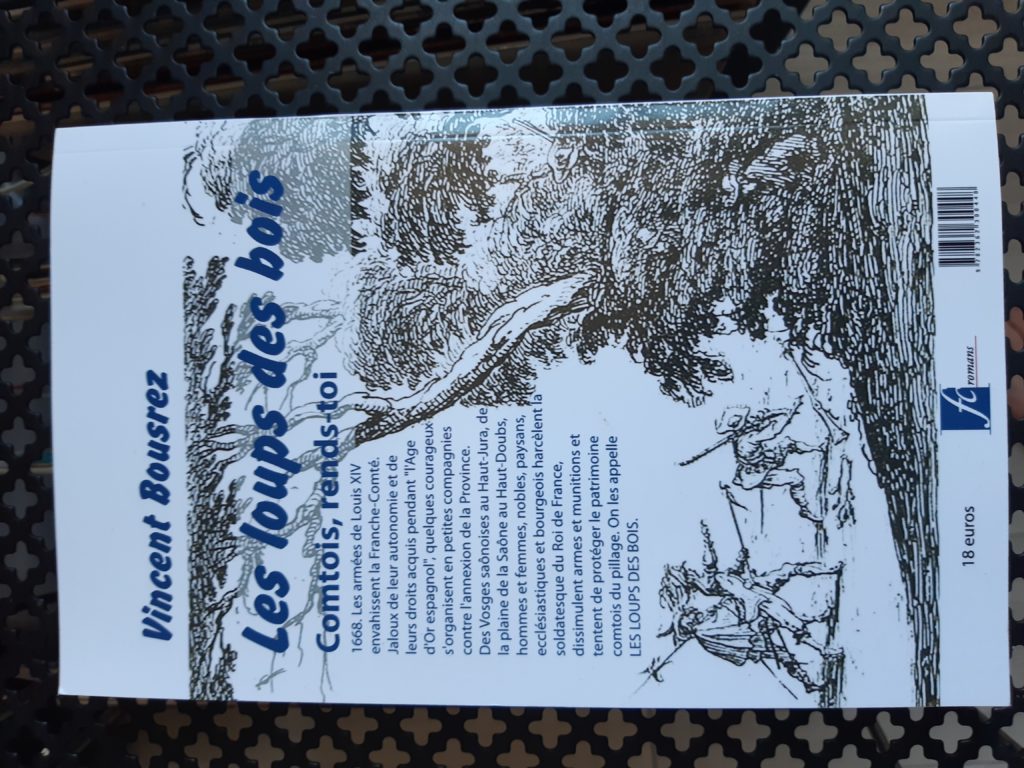

Cette maison a publié, récemment, une autre connaissance de RMI’z, Vincent Bousrez… … [ Ouvrage « Les Loups des Bois » ] … … Rencontré par-là l’été dernier… !

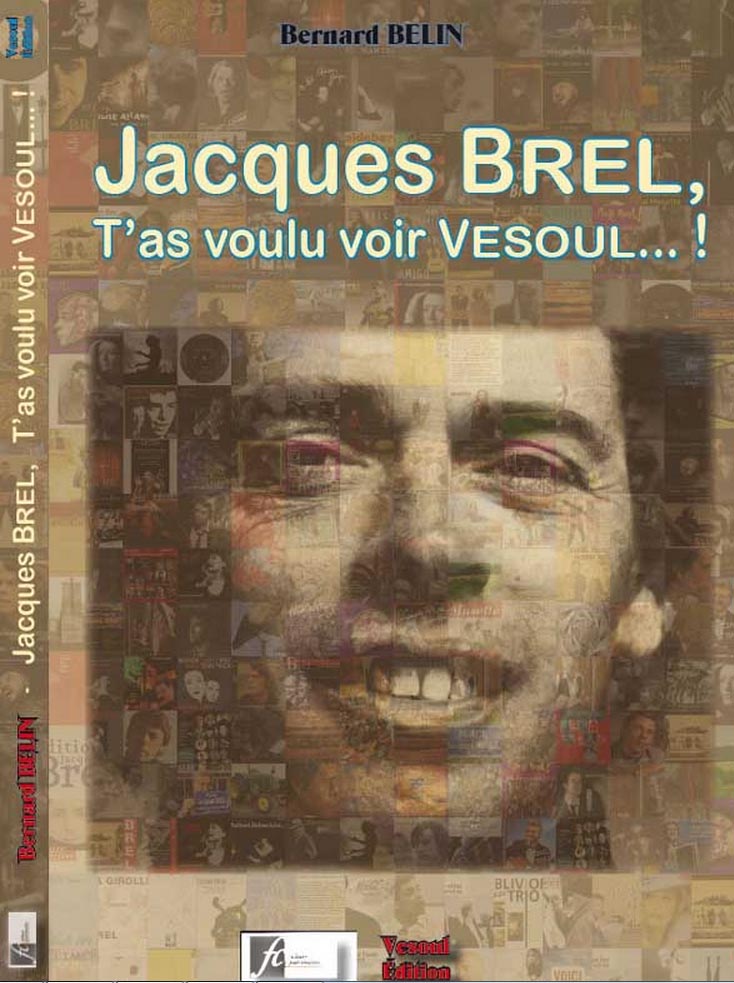

Pas seulement, une autre étude / œuvre qui nous tient très très à cœur chez RMI’z, hébergée par Vesoul Édition (Culture & Patrimoine) : monsieur Bernard Belin et son : « Jacques BREL, T’as voulu voir Vesoul… ! « [ TVVV pour les intimes ! ] ; m’autorisant alors deux coups de cœur chez cette boîte d’édition pour ceux qui suivent le fil d’Ariane de ma petite pensée… fusée francophone !

La suite n’a qu’une consigne : à bon entendeur…, … Salut ! Salutations !

( Oui, abus de majuscules et d’exclamations : hommage à Donald du rédacteur pozor’ist 😀 )

LE TOUT EST AUDIBLE PARFOIS SUR : son.radiomongolinterz.org/

Désormais, place à » À poings fermés « ; ceci étant une nouvelle plus fraîche, lisible, une aventure entourn’ante, … à découvrir ci-dessous… !

À vous de « juger » sur pièce, tout commentaire en bas de page est bienvenu, afin d’encourager l’auteur modeste et généreux. MERCI LECTEUR… !

_ Dis donc, c’est notre histoire ce truc projeté contre le mur..!

_ C’est elle.

_ T’es certaine ?

_ Certaine.

_ T’as pas le programme par hasard.

_ Pas la peine, c’est elle.

_ D’habitude, elle commence pas comme ça, non ?

_ Elle commence par la fin aujourd’hui.

_ Oui, oui, bien sûr. Tu me diras, c’est pas plus mal.

_ Mais regarde, nous voilà,

_ oui, oui, au début on nous voit, toi et moi…

_ C’est bien nous là.

… et il pleut. Regarde comme elle devient une belle histoire avec le temps, vaillante, sans but.

_ De là à commencer par la fin.

_ C’est vrai qu’il pleut au début, puis qu’il ne pleut plus.

_ C’est plutôt un bon début, non ?

_ Pas mal pour une sacrée petite histoire toute simple ou l’on nous voit toi et moi, tu t’en souviens ?

_ Je m’en souviens.

_ On nous voit, deux ombres dansantes entre des grains de poussière.

_ Lumineuse la poussière, n’oublie pas, lumineuse, ça change tout.

_ Lumineuse et toi et moi, un brin affolée par les conjonctures…

_ Lumineuse, généreuse aussi, avec un mélange d’éternité. Et toi et moi joyeusement inaccessible, propre comme deux sous neufs.

_ Comme elle ressemble…

… à une belle journée d’ivresse traînant à la tombée du soir… _dans laquelle, main dans la main, nous allions … … à la manière d’une sensation ensoleillée venue de la nuit des temps …

_ … sautillant comme dans un vieux film

… nous allions… … souriant…

_ d’un bon pas…

… droit devant… … sur le versant le plus ensoleillé de nos vies…

… heureux… … Hé ! Regarde un peu, c’est le moment ou tout s’obscurcit…

_ … commencer par la fin a pas mal d’inconvénient …

… s’obscurcit à la tombée d’un sacré soir. … Oh la belle fin de journée lumineusement obscure…

_ Alors, fouillant au fin fond de tes poches tu trouves des allumettes

_ Au fin fond de mes poches

_ La chance quoi

_ J’en craque une, puis une, puis une, puis…

_ elles s’éteignent

J ‘en craque une autre… Toi et moi, silencieux, amusés.

_ Et l’obscurité sur le pied de guerre

_ Elles s’éteignent.

_ Les unes après les autres

_ Ah oui, à la queue leu-leu

_ Tu t’en souviens !

_ Oui.

_ Elles s’enflamment, étincellent, se consument, brûlent nos doigts et s’éteignent. On en craque une autre, et une autre et une autre et il n’y en a plus.

_ Tu parles d’une ambiance.

_ Notre fameuse petite histoire devient fébrile, floue.

_ Voilà qu’elle file au fin fond de l’horizon, emportant son butin bien à l’abri dans un sac en plastique.

_ Et pour nous ?

_ Pour nous, c’est être, tiens ! C’est comme être pris d’insomnie en plein terrain instable.

_ Et…

… Bon, en résumé Oui, résume un peu.

_ Au début donc, il pleut, il ne pleut plus et entre la pluie et le beau temps il ne se passe rien. Voilà.

_ Rien ?

_ Rien.

_ Genre vraiment rien ?

_ Amorphe le truc.

_ Et puis… juste après la pluie, tout s’allume et tout s’éteint, tout clignote. Tout est grandiose, féerique, incroyable, à des années-lumière, mais, en mode alternatif. Puis notre histoire devient un petit point rectangulaire au cœur d’un espace gluant, là où tout plane et tombe sans fin. Elle est irrésistible, lointaine, impertinente, universelle, brillante, alliant le geste à la parole dans un silence sans borne. Elle clignote.

_ Qu’est-ce qu’elle est forte, regarde, elle comme elle clignote bien.

_ C’est une aventurière.

_ Elle s’éteint, s’allume, s’éteint, s’allume avec allant, remplie d’une bonne volonté. Elle s’éteint de nouveau, s’allume de nouveau et s’éteint de nouveau. Avec assez de recule on l’aperçoit de temps en temps tombante à l’infinie. Devenant une sorte de sommaire incompréhensible. Une amusante possibilité clignotante, d’accord, clignotante…

_ Ça me fait penser que personne n’est parfait, c’est beau,

… furtive, éphémère, calme, robuste, saccadée ; Elle ressemble de plus en plus à une corde à linge sur laquelle une série de torchons claque au vent comme autant d’instants lucides sur lesquels se reposent des oiseaux migrateurs regardant passer les nuages en sifflant contre le vent tout en chiant joyeusement sur la terre. C’est lumineux, en résumé, bien sûr, en résumé… Pas simple pour un début, pas du tout simple.

_ Puis voilà qu’elle se fige à l’ombre d’un grand tilleul que je soupçonne être la résidence parfaite de mes nouveaux lendemains incertains.

_ J’aime bien ce passage.

_ Puis au fil du temps elle s’enroule.

_ Il est pas un peu long ton résumé ?

_ puis elle revient à la surface des choses les plus simples.

_ Synthétise un max.

_ Elle est là par intermittence.

_ Dis tout en un mot par exemple.

_ Elle revient, pareil à une vieilles promesses immobiles et désuètes qu’un bâtard renifle en aboyant.

_ Qu’est-ce que tu racontes ?

_ Elle clignote, je te dis, un poil essoufflée dès le début, elle clignote, discrètement, curieusement, touristiquement, d’un autre temps, comme un vieux monument aux morts au cœur d’une belle journée, si proche et si présente que pour un peu elle resterait à moitié engourdie au cœur de cette journée poussiéreuse, si palpable en souriant à l’avenir avec retard.

Tu m’ennuies. Tu sais qu’Il y a des gens capables de juger une journée rien qu’en la palpant, sa douceur… sa robustesse… sa résistance… son épaisseur…. sa résonance… son timbre… sa tessiture… entre chien et loup… en contresens… les yeux fermés… les oreilles aux aguets…

_ Tu sais peut-être pas mais t’es pas marrant. C’est toujours comme ça avec toi, cela devient un tas de mots sans aucun instant. C’est juste une histoire simple et tu en fais tout un fromage, t’es pas marrant.

_ Hé, tu cales des mèches derrière tes oreilles, tu me parles, tu hausses les épaules, tu me pousses, ça m’entraîne, nous roulons dans l’herbe, nous faisons le tour de la terre, nous disparaissons au milieu d’herbes folles, reste le vent, les nuages, les torchons, les oiseaux siffleurs.

_ Je me demande si elle a réellement besoin de nous maintenant, en la voyant comme ça, matinale, printanière, dans le vent. Si lointaine maintenant Va savoir ?

_ Puis elle s’immobilise au moment où le tilleul glisse ses branches dans l’air instable de ce printemps un brin en retard, ressemblant à un géant aux mille reflets verts embourbé dans de la glu.

_ Passage délicat.

_ Tu m’attires, recherches quelque chose que tu trouves finalement ailleurs bien trop facilement. Que tu plantes. Qui devient de l’herbe folle, de la broussaille, un jeune arbre, puis un arbre centenaire, puis des planches de bois, puis une porte, une belle vieille porte de bois que tu ouvres d’un mouvement circulaire, une porte à l’arôme boisé.

_ Je te dis « Allez va ! Passe par ici, tu gagnes un temps fou en passant par ici » et referme la porte.

_ Tu me dis de courir dans un couloir sans fin.

_ Cours, cours, cours, ah ah ah, je compte sur toi.

_ Le film sautille, clignote. L’image s’allume, s’éteint, clignote, je cours.

_ Je t’appelle « Antoine », « Antoine », « qu’est ce que tu fabriques », « tu vas bien ? », « tu as besoin d’aide ? », « que fais-tu ? ».

_ Tu m’attends.

_ Va par là. Tu gagnes un temps fou par là, je te dis.

_ Ce n’est qu’un couloir sans fin. Il mène nulle part.

_ Oui, mais c’est par là quand même et il y a un ascenseur au fond.

_ Un ascenseur ? Bon j’y vais, à tout de suite.

Maintenant, dans le couloir, un homme à la tête ronde avec un tas de questions circulaires au fond de son regard tubulaire arrive à l’instant.

_ J’arrive à l’instant, dit-il.

_ Vous cherchez quelque chose ?

_ Non.

_ Quelqu’un alors ?

_ Oui, un type, Antoine.

_ Antoine ?

_ Oui. Tu l’as pas vu par hasard ?

_ Antoine ?

_ Oui, Antoine. Un mètre quatre-vingt, deux yeux, un nez, deux oreilles, les cheveux en brouillard.

_ C’est moi.

_ Dommage. Il traîne souvent ici à ce que l’on dit. Je vais bien finir par le voir, l’apercevoir, l’entrevoir. Il adore traîner dans ces couloirs tristes et sans fin avec ascenseur au fond.

Maintenant, l’homme devient légèrement hors contexte, comme s’il y avait dans tout mécanisme : un avant : un après : sans autres précisions sur ce que cela implique : des parasites saturent son corps : des couleurs instables l’éclipse d’un bip électronique vaguement introverti : laissant son souvenir se débattre à l’intérieure d’une courte illusion froissée comme un vieux papier :

Maintenant, la porte de l’ascenseur coulisse sans bruit, déclic cristallin, froissement métallique, lumière bleue salée. La porte cède le passage à un homme flambant neuf tenant un petit paquet, marchant sur le tapis épais du couloir sans fin. Puis, comme une machinerie implacable sortie d’un cauchemar, tout s’accélère, comme si un monstre affamé retrouvant la liberté par erreur, au milieu d’un désert rempli de visions kaléidoscopiques, rattrape le temps en dévorant l’après-tout sur son passage.

_ T’as pas vu Antoine, par hasard ? demande-t-il les mains en porte-voix du fin fond du couloir sans fin.

D’ici dit-elle, il y a d’abord l’image floue et soudaine de ce paquet entre les mains de cet homme au fond de ce couloir triste et sans fin. Paquet enfermant peut-être un tas d’ébriété permanente relativement modeste, ou alors, de lointaines secondes d’un passé pourtant récent aussi claires que des rires de gosses. Enfermant peut-être d’autres choses. Des machins, des babioles, des trucs inutiles, des bidules manufacturés hors d’usage, sans importances, du vide à bon prix venu par avion.

D’ici, dit-elle la poussière projette l’histoire d’un homme à l’intérieur d’un film muet et sautillant. Il avance en sourdine à l’intérieur d’un couloir triste et sans fin un paquet sous le bras demandant où tu es.

D’ici, dit-il, il semble remonter le temps.

D’ici dit-elle il semble se battre contre l’imprévu, l’air devenant de l’eau par exemple. Il avance, recule, oui, recule et revient sur ses pas doté d’un entêtement proche du déséquilibre, il se bat contre des forces contraires et avance, se bat contre des forces secondaires écrasant la lumière à chaque instant, l’obligeant à traverser de brefs instants étourdis, avance de nouveau, reprend du terrain, saute de vide en vide, tient le paquet des deux mains. Trouvaille audacieuse, il manœuvre son corps à la manière de ces embarcations légères à fond plat sautant de vague en vague, approche comme un fantôme égaré. Pas mal joué. Se déporte sur la gauche, tout le monde l’applaudit, remonte le couloir, tout le monde retient son souffle, contourne l’invisible, tout le monde n’en revient pas, et dépose le paquet à deux pas de toi, tout le monde est soulagé.

T’as pas vu Antoine.

Antoine ?

_ Oui, Antoine !

_ Ben oui, je l’ai vu.

_ Où ?

_ Juste là.

_ Où ?

_ C’est moi.

_ Oui, bon, parlant comme si l’un se trouvait en pleine mer avec des hauts et des bas rarement vus et l’autre au bord d’un rivage plus lointain que jamais. L’homme phosphorescent hurle

_ j’ai trouvé ça là-bas pour lui. Si tu le croises, donne-le-lui.

_ Je suis Antoine, c’est moi.

_ T’occupes, donne-lui, c’est tout.

_ Écoute ce que dit cet homme, enfin ! Tu vois l’Antoine, tu lui donnes, hurle une jeune femme juste derrière lui, c’est pas compliqué non d’un chien. Fais ce qu’on te demande. Point barre. Tes parents-t-on bien mal éduqué.

_ Pour l’instant il n’est pas ici, explique un vieillard à bout de souffle, pour l’instant…

_ Il n’est pas là non plus ! Affirme une jeune femme aux cheveux blonds en regardant derrière elle les paupières closes.

_ Où est-il ? Demande un homme en rangeant ses lunettes de soleil.

_ Paraît qu’on l’a vu pas plus tard qu’hier, répond un édenté au sourire complexe. Est-il ici où n’y est-il plus ?

_ Ici ? Aucun danger, ailleurs sûrement, mais ici, pas l’ombre d’une chance affirme une jeune femme en robe. Je n’ai pas bougé, pour ainsi dire, enfin pratiquement pas, juste failli, pas plus.

_ Personne n’a vu l’Antoine ? Demande une femme aux seins lourds. J’ai trop de lait, j’ai trop de lait !

_ Je m’appelle Antoine.

_ Tu le connais, peut-être ?

_ Antoine ! Antoine ! Antoine ! Antoine ! Hurle un jeune couple en cœur, les yeux dans les yeux. Antoine ! Antoine ! T’es où ?

_ Attends, dit la fille, ils l’ont peut-être vu.

_ Vous l’avez pas vu, demande un homme en complet veston à personne en particulier.

_ Mais, c’est ma question, monsieur, rendez là moi, je voulais l’utiliser.

_ Ma question, ma question ! Les jeunes sont bizarres de nos jours.

_ Qu’est-ce que vous en pensez, vous, qui venez d’arriver dans le coin ?

_ J’arrive pas, ch’ui né ici, dit Antoine.

_ Tu veux qu’on gobe cela, l’ami, n’importe quoi, dans un couloir triste et sans fin avec un ascenseur dans le fond.

_ Ici, avant il y avait une cage d’escalier, se souvient la jeune fille aux cheveux rouge, avant il y avait un croisement, avant une écurie, avant une déchetterie, avant une tranchée de la Première Guerre mondiale, avant un campement nomade, avant un cours d’eau, avant de la

poussière lumineuse flottant dans un univers clignotant. Mais ça remonte à loin là, très loin même.

_ Bon, personne n’a l’a vu par hasard ?

_ Je suis là.

_ Te fatigue pas l’ami.

_ Tu ne l’as pas vu, t’es sûr !

Antoine regarde dans la salle de cinéma où est assise la jeune fille. Elle se lève, marche vers l’écran. Antoine se dirige vers elle.

_ Je vais être en retard. Tu m’attends toujours !

_ J’attends, j’attends, mais grouille-toi, c’est bientôt le générique de fin.

_ Déjà ! Pourtant d’ici cela ressemble à une histoire sans fin.

_ D’ici, elle est plutôt un peu longuette tu vois.

_ Elle peut pas finir maintenant.

_ Pourquoi ?

_ Ch’ai pas trop, dans le fond. T’as raison. Tu pas le programme ?

_ Si, bien sûr, attends.

Elle fouille dans ses poches.

_ Tiens, voilà, regarde, tu meurs à la fin.

_ Je meurs ? T’es certaine ? Tu ne te trompes pas de film.

_ Non regarde, l’autre c’est de la science-fiction.

_ Je meurs comment ?

_ Oh, c’est simple, je te tue ; regarde, comme ça.

Elle sort un flingue, vise Antoine, tire deux fois en fermant les yeux, puis ouvre un œil en tenant toujours le flingue à bout de bras.

_ Tu n’es pas mort ?

_ Je crois pas, j’ai rien senti en tout cas.

_ Pourtant y’a deux trous, juste là sur l’écran.

_ Ouais, mais moi, je n’ai rien, il est pas marrant ton film. C’est la dernière fois que tu le choisis. Quelle idée de commencer par la fin ?

_ Hé, tu vas pas me faire une grise parce que je ne t’ai pas tué du premier coup !

_ Écoute, c’est écrit dans le programme, en grosses lettres. Tu me tues !

_ Ouais bon, c’est juste un film.

Elle plante une graine, une porte se pousse, Antoine l’ouvre et la referme.

_ T’es où ?

_ Là devant toi.

_ Ben qu’est-ce que tu fais ?

_ Je regarde un film sautillant dans l’obscurité.

_ Et le type avec qui tu es venu ?

_ Celui qui raconte une histoire qui clignote en tombant dans l’infini.

_ Oui

_ C’était un figurant.

_ T’as rien d’autre à faire ?

_ Mais c’est pour le film, pour qu’il ait bonne haleine, qu’il tienne la route, file comme un courant d’air du début à la fin. Tu vois l’importance du figurant ?

_ Bon et alors ? Y’a pas un autre film par hasard ?

_ Si bien sûr, le voilà, imagine un instant, rien qu’un instant, imagine, nous sommes deux mondes éloignés, tu vois, même pas parallèles, juste chacun dans son coin. Il y a le tien, il y a le mien, depuis le début, et, c’est là que cela devient étrange, nous voulons, va comprendre

pourquoi, nous contacter, l’un et l’autre, se connaître. Imagine, nos messages arriveront bien après notre mort, comme de vieux fantômes.

_ T’inventes pas un peu par hasard ?

_ Donc en résumé, nos phrases traversent l’univers et se croisent.

_ ça finit comme cela.

_ Oui

_ Fais voir le programme.

_ Exact ! ça finit comme cela : tu demandes le programme.

_ Ben dit donc.

_ Mais tout de même, à un moment, nos phrases clignotent, l’univers voyage, hein, j’insiste, il voyage et elles clignotent et se croisent.

_ Oui oui, c’est cela, c’est cela, il voyage et elles clignotent et elles se croisent.

_ Remarque c’est pas dans le programme.

_ C’est bien elle alors, c’est notre histoire, c’est tout elle. Elle n’arrive jamais à finir cette fameuse histoire.

_ Y’a toujours un truc nouveau.

_ Dis-moi, qu’est ce qu’il pouvait bien contenir le paquet dans le couloir sans fin, t’as une idée ?

_ Aucune.

_ J’irai bien le revoir ce film.

_ Je suis juste venu prendre un café.

_ Bon alors à la prochaine.