Hip Hop, le nomadisme de guerre

Essai d’interprétation Deleuzienne du phénoméne Hip Hop (par M.R.)

Commençons par un cri, celui de Gil Scott Heron, comme une naissance, le manifeste de la machine de guerre hip hop à venir : “the revolution will not be televised”; « la révolution ne passera pas par le spectacle » ; elle sera moléculaire, imperceptible pour les grands ensembles sociaux ; elle s’infiltrera entre les corps comme un secret, une rumeur, une contagion. Désir de feu intraduisible et qui pourtant pourrait bien incendier le ghetto, et même le monde. Et ce qu’il paraît rester aujourd’hui, c’est une invocation hystérique du dernier mot de cette formule.

Télévision, télévision, télévision, et tous ces soit-disant artistes qui prétendent avoir hérités du hip hop ne disent plus que cela ; télévision, télévision, je suis médiatisé donc j’existe. Il n’y a plus de révolte, encore moins de révolution, il n’y a plus de bricolage chaotique de formes d’expressions pour passer le mur de la ségrégation sociale et se métamorphoser en milles devenirs. Télévision, télévision, le hip hop s’est « porno-graphisé », ce qui est un symptôme inquiétant de la maladie spectaculaire, de la bouillie pop pour empiffrer la jeunesse de rêveries capitalistes. Je me souviens de cette punch-line de la Microfaune : « l’immensité du ciel et l’abscence d’oiseaux » : le ciel est toujours aussi immense, surface d’intensité pure où tout peut être inscrit, même et surtout les propositions les plus folles. Mais où sont donc passés les oiseaux?

« l’immensité du ciel et l’abscence d’oiseaux » : le ciel est toujours aussi immense, surface d’intensité pure où tout peut être inscrit, même et surtout les propositions les plus folles. Mais où sont donc passés les oiseaux?

Et pourtant, il suffit de prendre le métro à Bucarest, le voir entièrement recouvert de graffitis, wagons après wagons. D’écouter le son qui circule comme une marchandise de contrebande et ne parle pas de voitures ou de sexe conforme, de constater comment loin des centres policés par Skyrock et MTV, les périphéries bricolent la machine hip hop à leurs sauces, y effectuent leurs propres métamorphoses. Rap sorcier gabonais, l’hyper urbanité soufi du rap d’Istanbul, le mélange de violence et de mélancolie tzigane d’un rap balkanique….. Le hip hop n’est pas mort, il convient seulement, comme toujours, de se méfier de ceux qui prétendent représenter, et de prêter attention à tout ceux là qui, du 9-3 à la terre de feu, n’ont pas cessé de trafiquer du désir en toute clandestinité.

La Rumeur a raison de dire que le hip hop a toujours été la voix des sans voix, et que dès lors qu’un artiste se fait le traducteur des maitres, il y a lieu de le traiter comme on a toujours traité les traitres en période révolutionnaire. “Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire” disait Casey. Mais quel est le discours, dans son essence? C’est là qu’il me paraît avoir un malentendu, malentendu qui explique peut-être la facilité avec laquelle le spectacle dé-radicalise cette culture. Je pense que le hip hop n’est pas essentiellement un outil de représentation, il n’est pas littérature naturaliste, même pas tellement discursif.

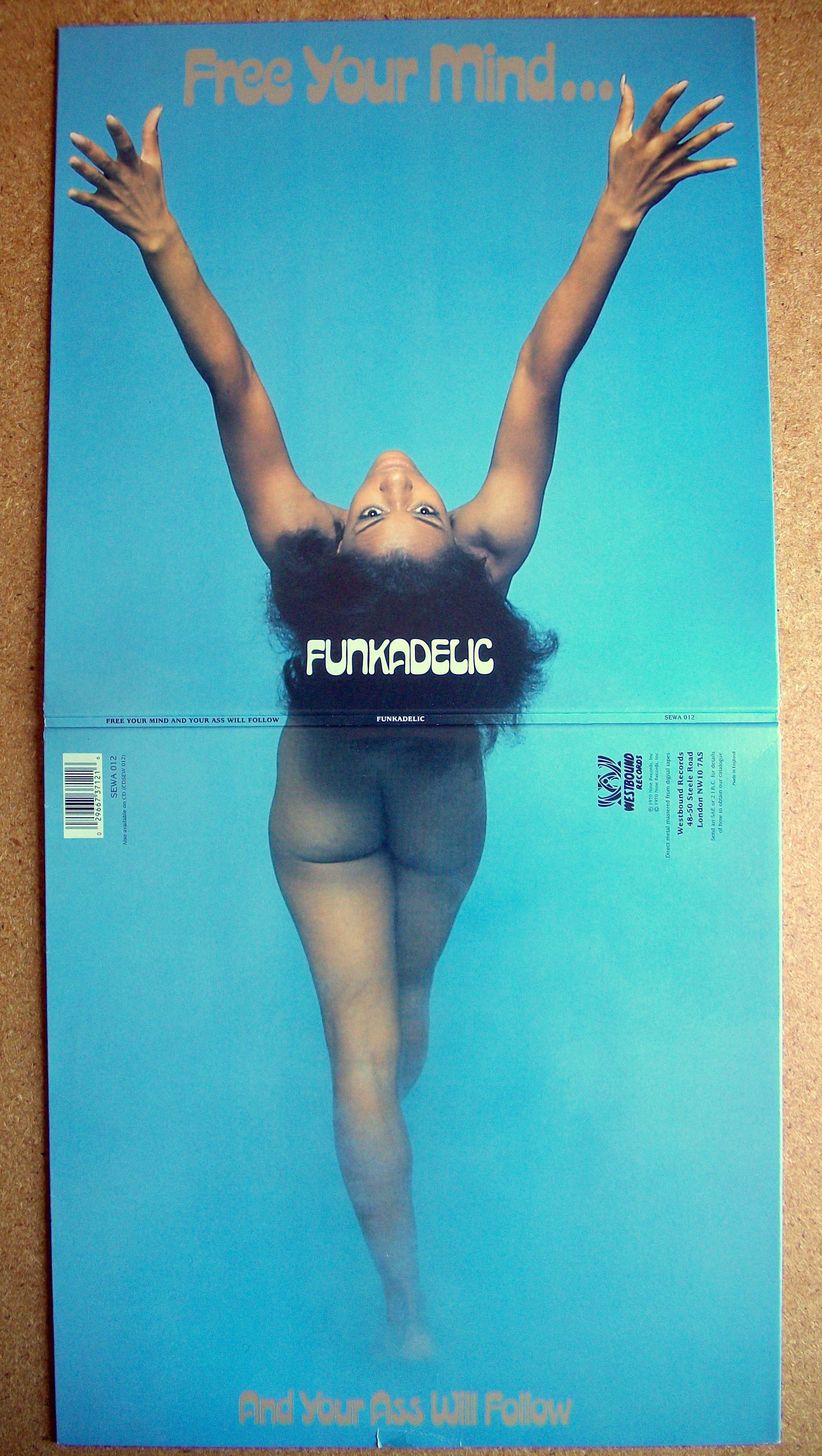

Le projet hip hop est celui de la construction d’une machine de guerre polyphonique pour assumer des métamorphoses, et peupler un futur dans lequel passe un désir pur. Kodwo Eshun, dans son ouvrage brillant sur l’afro-futurisme « More brillant the the sun », distingue deux tendances dans la musique noire: Une tendance à la représentation, à la subjectivisation, l’injonction à être vrai , à être dans le « Game », comme disent les ricains, à porter un message. Et une ligne de déterritorialisation totale, d’intensité pure, de désir, d’expérimentation. Je ne suis pas de ce monde, je suis d’une autre terre et d’un autre temps. Je suis Sun Ra, de Neptune, mon vaisseau spatial est sonique, et je détiens la clef pour la dé-subjectivisation de tout les terriens encrés dans leurs trop étroites identités, enfermés dans leurs Visages. J’ai entre les mains une arme sonore que je construis au fur et à mesure de mon voyage intersidéral. Nous sommes Funkadelic, un réseau mutant qui perçoit les ondes soniques du vaisseau mère en orbite. Notre musique est un médium pour vous brancher sur le « mothership connection », l’onde extraterrestre qui envoie des particules mutagènes à partir d’un groove ravageur. La première chose que nous ferons, c’est de remplacer votre infâme visage emprisonné dans ce moi que vous trimballez comme une galerie marchande par votre cul. Vous n’êtes plus qu’un immense « booty », qu’une paire de fesses qui se déhanche le long des fréquences funks extraterrestres, attrapée par le « cosmic slop », Free Your Mind and your Ass will follow. L’esthétique science-fiction ne doit pas nous tromper. Il ne s’agit pas de fantasme, le projet afro-futuriste est bien réel, et bien plus révolutionnaire que toute injonction à rester vrai, à ne pas couler hors du rôle d’un vrai opprimé du ghetto.

un réseau mutant qui perçoit les ondes soniques du vaisseau mère en orbite. Notre musique est un médium pour vous brancher sur le « mothership connection », l’onde extraterrestre qui envoie des particules mutagènes à partir d’un groove ravageur. La première chose que nous ferons, c’est de remplacer votre infâme visage emprisonné dans ce moi que vous trimballez comme une galerie marchande par votre cul. Vous n’êtes plus qu’un immense « booty », qu’une paire de fesses qui se déhanche le long des fréquences funks extraterrestres, attrapée par le « cosmic slop », Free Your Mind and your Ass will follow. L’esthétique science-fiction ne doit pas nous tromper. Il ne s’agit pas de fantasme, le projet afro-futuriste est bien réel, et bien plus révolutionnaire que toute injonction à rester vrai, à ne pas couler hors du rôle d’un vrai opprimé du ghetto.

Bien sûr qu’il y a domination, inégalité sociale, toute une misère qui loin d’être accidentelle, fait partie de la structure même du monde capitaliste. Mais si l’histoire ne manque pas d’exemples de projets révolutionnaires qui ont fini en totalitarisme ou en bouillie MTV, c’est que ce n’est pas seulement les rapports de pouvoirs et les conditions de productions qu’il s’agit de renverser : il s’agit d’être ontologiquement révolutionnaire, c’est à dire mutant. Nous sommes emprisonnés dans le capitalisme, mais bien plus encore dans le langage, dans le genre, dans le moi, dans le temps et dans l’espace, soit, selon Deleuze et Guatari dans Mille Plateaux, à l’intérieur de deux grands mots d’ordres : subjectivité et signifiance. La machine sociale fait bien plus que constituer des maîtres et des esclaves. Elle produit des individus encapsulés, enfermés dans une injonction à être eux-mêmes. Le comité invisible, dans L’Insurrection qui vient cite une pub de Rebook : I am What i am, comme révélateur tautologique, branchement du moi sur un néant qui ne peut plus se combler qu’en s’inventant des rôles de séries télés ; petites carrières, petite sexualité, fascination morbide pour le miroir facebook.

Je suis ce que je suis, c’est l’enfermement à vie dans la prison la plus sécurisée qui soit. Et pour que le poids de la captivité, de la solitude et de la sensation de vide ne nous détruise pas de l’intérieur (la dépression est le devenir de ce moi Reebookien) il faut que l’individu encapsulé prouve qu’il est un être d’exception.Pour conjurer le vide, il faut que mon moi soit vu par tous comme étant unique et brillant. Il faut que je puisse m’extraire de l’anonymat du multiple pour être le plus extraordinaire possible. La vie devient une vaste entreprise de communication, une vaste mise en CV. Nous choisissons de vivre nos expériences en fonction de leurs potentiel à nous rendre désirable, « embauchable ». Par rapport à ce dispositif où ce qui est acheté et vendu, ce sont des caractères d’individualisation stratégiques, affirmer avec Rimbaud et tous les fous, les poètes, les drogués, mystiques et visionnaires que « Je est un autre » apparait comme un acte proprement révolutionnaire. Au-delà du hip hop, ou de la musique, c’est l’ensemble de la culture qui est face à un choix. Soit jouer le jeu, « the Game », et enfoncer encore plus profondément le monde dans ses prisons, ou fuir, faire couler, chercher les ondes mutagènes ; renoncer par là à être culture pour devenir machine de guerre : et nous chantons avec les Last Poets : « How I wish I could fly , fly away fly away ».

Le hip hop s’est formé comme machine de guerre mutante pour la libération du désir. Le hip hop n’a cessé de fuir, emportant le ghetto avec lui, faisant du ghetto une surface d’inscription pour mille devenirs dans toutes les directions. Il suffit de remonter aux origines. Grand Master Flash, c’est Flash Gordon, le surfeur d’argent, c’est le super héros des comics américains, surhomme Nietzschéen dont le super-pouvoir est de faire passer le vinyle par des vitesses absolues grâce au scratch. Afrika Bambaataa connecte le ghetto aux ondes froides de l’urbanité allemande, attrape le transsibérien de Kraftwerk pour l’accoupler à des infra-basses funks, et plonge le tout dans un primitivisme africain qui se situe aussi bien dans le futur. Le ghetto est fait de gangs, lui ne reste pas fidèle au jeu , son gang sera une tribu, une connexion nomade archaïque : Universal Zulu Nation ; le train « trans Europe express », qui est plutôt un vaisseau spatial.

Afrika Bambaataa connecte le ghetto aux ondes froides de l’urbanité allemande, attrape le transsibérien de Kraftwerk pour l’accoupler à des infra-basses funks, et plonge le tout dans un primitivisme africain qui se situe aussi bien dans le futur. Le ghetto est fait de gangs, lui ne reste pas fidèle au jeu , son gang sera une tribu, une connexion nomade archaïque : Universal Zulu Nation ; le train « trans Europe express », qui est plutôt un vaisseau spatial.

Dans le manifeste de la Zulu Nation, Bambaataa l’affirme déjà. Le hip hop, ce n’est pas seulement la musique, c’est la construction d’une machine pluridimensionnelle qui passe dans toutes les directions ; le flux d’écriture du graffiti ; le flux de déstructuration du corps qui apprend à voler dans le break dance ; le flux du beat et du scratch piloté par le dj, le flux de parole rythmé du MC… Reprenons quelques-uns de ces rouages « machiniques » pour mieux comprendre en quoi ils sont tous agents de mutations. (Je ne dirais rien sur le break dance, car je n’en sais pas grand chose).

Le graf’, cet art vandale, et un acte de guerre. En inscrivant sa marque dans l’espace urbain, le grapheur fait de la ville sont territoire. Le cri politique du graf’, c’est que la ville appartient aux tribus qui se l’accaparent. Foucault montre bien comment la ville tend à se construire comme espace panoptique aseptisé.

La société de contrôle cherche à conjurer l’émergence d’une ville qui serait terreau de solidarités incontrôlables, pour lui substituer un espace cadrié, policé, strié de ses caméras de surveillances qui font que, peu importe qui regarde ou si quelqu’un regarde, l’on ose plus être soit-même. La ville des urbanistes est un espace de transition, marqué par des pôles. On passe du point A de l’habitat au point B du travail, au point C d’un espace de consommation. Internationalement, les plans d’urbanismes tendent à transformer les espaces propres à la stagnation, à l’interaction informelle, comme les places et les parcs, par le centre commercial qui est une version « sanitarisée » et capitalisable de l’Agora. Cela évoque l’avertissement proféré par le personnage principal du film My dinner with Andre de Louis Malle : New York est le prototype d’une prison où les prisonniers sont leurs propres matons.

Bien qu’ils puissent être tolérés par le bio-pouvoir comme dose d’insécurité justifiant des lois sécuritaires, le squat, le bidonville et la cité sont des figures urbaines qui s’inscrivent dans un tout autre rapport avec la ville. Règne de l’organique, déstructuration des planifications antérieures au profit d’une prolifération du chaos, improvisation, rapport charnel à l’espace,développement de relations intenses et non-contrôlables, création de solidarités et de responsabilités qui découlent de l’idée d’être d’un milieu, si loin de l’adaptabilité du moi encapsulé dont le sens du politique se réduit à voter quand on lui dit de le faire. Et ce flux de graffitis qui s’écoule des périphéries vers le centre doit être lu comme une déclaration de guerre, rébellion face à une ville qui n’appartient à personne, même pas au flics qui la surveillent ; guerre qui s’effectue dans l’acte concret de marquer, d’inscrire, soit de faire territoire. Pour employer une nouvelle foi une terminologie Deleuzienne, le graf’ est à la foi déterritorialisation du ghetto vers le centre, et re-territorialisation guerrière contre la déterritorialisation négative absolue du contrôle. Le caractère vandale du graf’ prend tout son sens. Le street-art recyclé dans des galeries, c’est une bataille perdue, une victoire urbaniste.

Lors de la biennale de 2005 à São Paulo, des « pixadors »/ »pichadores » (graffeurs dont le style est typique des favelas brésiliennes) se sont invités à l’inauguration, et ont recouvert tout ce qu’ils pouvaient de leurs marques. La première réaction de l’institution a été judiciaire, mais elle a fini, lors de la biennale de 2008, par réagir plus pernicieusement en exposant quelques graffeurs. L’un d’eux a alors eu la cohérence de profiter de son statut pour s’infiltrer, et recouvrir l’œuvre la plus en vogue de l’exposition de sa marque : lacération au couteau et coups de marqueurs. Vous ne choisirez pas quelles seront nos territorialités. Nous ne cesserons d’y être extérieur. Nous ne sommes pas représentation, nous sommes virus, et vous ne pouvez pas nous inviter au musée. Notre fonction est de nous inviter nous même, encore et toujours , partout où vous pensez que les murs sont et resteront à jamais propre. Car c’est ainsi que sont faites nos armes.

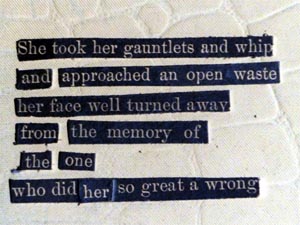

Mais il y a une deuxième manière de comprendre le graf’, où il n’importe plus qu’il soit ou non exposé, et qui est proprement perceptive. Le graffiti est une force dans une guerre pour le contrôle des moyens de perceptions. Le « times new roman » a fait place à l’écriture manuscrite. La typographie est devenue une fonction de logiciels de traitement de texte, ou un outil entre les mains des experts en communications, des publicistes. Le savoir du graffeur, c’est que la graphie importe au moins autant que le sens de la chose écrite, parce qu’elle détermine la richesse de notre perception. La disparition de la pluralité de la graphie, c’est un appauvrissement des singularités, un des facteurs de l’imposition de la réalité consensuelle.

Mais il y a une deuxième manière de comprendre le graf’, où il n’importe plus qu’il soit ou non exposé, et qui est proprement perceptive. Le graffiti est une force dans une guerre pour le contrôle des moyens de perceptions. Le « times new roman » a fait place à l’écriture manuscrite. La typographie est devenue une fonction de logiciels de traitement de texte, ou un outil entre les mains des experts en communications, des publicistes. Le savoir du graffeur, c’est que la graphie importe au moins autant que le sens de la chose écrite, parce qu’elle détermine la richesse de notre perception. La disparition de la pluralité de la graphie, c’est un appauvrissement des singularités, un des facteurs de l’imposition de la réalité consensuelle.  La calligraphie est l’art antique d’une poésie de la forme, esthétique qui est aussi expressivité de la lettre comme image. Cette science complexe a dans certaines cultures des dimensions proprement mystiques, comme dans la tradition soufie, où il s’agit pour le calligraphe d’entrer dans une vacuité dans laquelle il peut retrouver l’acte primordial d’Allah écrivant le monde, et par là faire sienne les énergies impliquées dans un tel processus. Le graffeur renoue avec de telles traditions, il assume le rôle à peut prêt solitaire de contre pouvoir dans cette lutte perceptive, et il répond à l’asséchement quasi total par la plus folle exubérance. Creuser le mot à tel point qu’il devienne illisible, proprement pictural, forcer le public à se réveiller à la conscience de ce combat acharné qui se joue, dans le mot comme dans toutes choses, pour que l’humain ne devienne pas un simulacre de vie, entièrement planifié par le contrôle.

La calligraphie est l’art antique d’une poésie de la forme, esthétique qui est aussi expressivité de la lettre comme image. Cette science complexe a dans certaines cultures des dimensions proprement mystiques, comme dans la tradition soufie, où il s’agit pour le calligraphe d’entrer dans une vacuité dans laquelle il peut retrouver l’acte primordial d’Allah écrivant le monde, et par là faire sienne les énergies impliquées dans un tel processus. Le graffeur renoue avec de telles traditions, il assume le rôle à peut prêt solitaire de contre pouvoir dans cette lutte perceptive, et il répond à l’asséchement quasi total par la plus folle exubérance. Creuser le mot à tel point qu’il devienne illisible, proprement pictural, forcer le public à se réveiller à la conscience de ce combat acharné qui se joue, dans le mot comme dans toutes choses, pour que l’humain ne devienne pas un simulacre de vie, entièrement planifié par le contrôle.

Examinons à présent ce qui se joue dans la matière proprement sonique du hip hop. L’art du DJ est une déconstruction du morceau musical comme produit finit, de l’art comme monde clôt, comme objet sacral culturel. Le scratch passe à l’intérieur du vinyle, le fait exploser en intensité pure, en le soumettant à des processus de lenteur et de vitesse. L’objet vinyle devient un portail, un instrument percussif monumental ouvert à des expérimentations infinies. déconstruction de l’objet, transformé en substance, en source quelconque de fréquences sur lesquelles jouer. Nous ne voulons plus être consommateurs passifs de CD’s qui sont comme autant de mots d’ordres à se définir. Nous sommes des « Grand Master », des scientifiques fous, des grands manipulateurs. Ce dont il s’agit au fond, avec le scratch, c’est d’inventer un nouveau langage. Le scratch n’est pas seulement rythmique, il est proprement langagier. Déterritorialiser la langue ; l’écraser sur une frontière où elle devient cris d’oiseau, bruissement d’insecte, mais plus profondément encore gazouillis électronique de molécules en fusion ; parlé extraterrestre pour recevoir les mots d’ordre de la « mothership ». Le scratch, c’est l’argot de ceux dont le désir est de se vivre en aliens.

Quand au « beat », au rythme, il est prélevé de cours solos de batterie, les breaks, généralement volés à d’obscurs titres de funk des années 60. Ces 5 secondes rythmiques se voient étalées, répétées à l’infini, subissant des micro-variation. Le hip hop kidnappe la musique à travers le sample, et l’étale jusque par-delà l’horizon. Processus qui a pour effet de faire exploser le temps, looping éternel d’où se met à couler le grand Autre, l’éther, le désir. La répétition en boucle du même produit des rapports particuliers avec le silence ; étirement des formats musicaux jusqu’à leurs degrés d’élasticités suprêmes, où les sons se dépouillent des parures, dans la nudité de l’efficace, au même instant qu’ils se mettent en tension jamais assouvie avec le silence comme intensité suprême. Dans certains cas ce travail de termites voile totalement le produit original. Qui se souvient du groupe Amen ? Tout le monde connait pourtant le Amen Break, ce breakbeat reproduit des millions de fois, dans le hip hop d’abord, puis dans la jungle, qu’il a contribué à créer. Le Amen Break comme format, toujours le même, mais rendu chaque fois différent, trituré, torturé, soumis à des lenteurs glaciales et à des vitesses tropicales, disséqué dans le sampleur de chaque DJ et chaque fois différent ; variations infinies sur un même thème. Le sample comme le scratch sont des positions terroristes face à l’art bourgeois, à la définition de l’artiste comme propriétaire d’un monde fermé sur lui même et qui ne consent à descendre dans le réel que dans les conditions aseptisées d’un CD, d’une exposition ou d’un livre. Le Dj a le même rapport avec la culture que ces ouvriers qui s’approprient la matière livre, en déchirant les pages pour les faire circuler. Non plus discours unique de l’Artiste Dieu, seul détenteur d’un capital culturel qu’il garde jalousement, mais polivocalité et rapt. Forcer la matière musicale à se coupler avec de nouveaux flux, à entrer dans des rapports inédits, à muter et à faire muter, comme le train des grands froids allemand qui change de sens et de direction, lorsque Bambaataa le kidnappe, en opère le détournement vers l’Afrique.

William Burroughs était-il le premier Dj hip hop, le premier sampleur, avec la machine littéraire du cut-up? Prélever des fragments de textes au hasard, multiplier les sources, les ré-assembler et regarder des sens nouveaux émerger comme des fleurs, constater comment l’aléatoire produit des significations. Oblitération de la frontière entre le sens et le non-sens, comme la musique électronique avec John Cage commence à détruire la frontière entre le bruit et la musique. Le monde devient gigantesque partition, gigantesque livre mutant en métamorphoses continuelles.

William Burroughs était-il le premier Dj hip hop, le premier sampleur, avec la machine littéraire du cut-up? Prélever des fragments de textes au hasard, multiplier les sources, les ré-assembler et regarder des sens nouveaux émerger comme des fleurs, constater comment l’aléatoire produit des significations. Oblitération de la frontière entre le sens et le non-sens, comme la musique électronique avec John Cage commence à détruire la frontière entre le bruit et la musique. Le monde devient gigantesque partition, gigantesque livre mutant en métamorphoses continuelles.

Dans La révolution électronique, William Burroughs se livre à des expériences de sorcellerie à l’aide de magnétophones et de vidéos. Cacher des micros dans la chambre d’un politicien, enregistrer le son de relations sexuelles non-conformes. Mixer cela avec des extraits de quelques-uns de ses discours publics et de samples de foules en colère. L’audition de cette cassette fait entrer le politicien dans de nouveaux rapports de non-conformité et de production de révolte chez le peuple. Création d’une malédiction électronique, qui, si diffusée à assez grande échelle, peut avoir des effets très concrets sur la cible.

Tout message a un sens, manipuler ce sens en le connectant avec des messages d’une autre nature et au sens différent, c’est créer des connections nouvelles chez le récepteur du message, qui manipulent la perception du réel. Ce peut être une arme, comme un outil de découverte, de devenir. Pouvoir politico-sorcier du Dj, qui se sert du monde comme d’une gigantesque bibliothèque, manipule les messages pour les faire entrer dans des agencements nouveaux où ce qui était lié se délie, où s’opèrent des déterritorialisations et des re-terrioralisations improbables, où l’assemblement de messages hétérogènes dans un même ensemble fait percevoir des choses imperceptibles, sentir des sensations pour lesquelles il n’y a pas de noms, saute les continents et les époques. Le sampleur réagence le réel, le sampleur est agent du Chaos. Le sampleur est sorcier.

Le MC, « master of ceremony », est le grand prêtre du rituel hip hop. C’est à cause de sa fonction de mise en mots, de porteur du message, qu’il est par excellence la figure que la société du spectacle a subvertie, corrompue. Face à un mouvement menaçant, la réaction de l’ordre établi est toujours identique : identifier un chef, un leadeur, au besoin le créer, puis l’acheter pour lui ôter le goût d’être subversif. Si le personnage se révèle incorruptible, il s’agit alors d’en faire une idole, de constituer une image déformée de lui qu’on médiatisera à large échelle, image évidement aseptisée. La magie noire médiatique finit par remplacer l’original par la copie, si bien qu’imperceptiblement, il se produit un décalage entre la source de subversion et le symbole que l’on s’en fait ; décalage qui rend le mouvement capitalisable. Hors, comment transformer en leadeur un dj qui n’accepte plus de parler que dans le langage extraterrestre qu’il s’est construit en triturant hystériquement des vinyles ? Ou un graffeur pour qui le sens de la bataille se situe dans la forme du mot, où le message n’a pas autant d’importance que le lieu et la manière de l’inscription, et dont la clandestinité nécessaire implique un certain anonymat ??? Seul le MC peut être mis sur une affiche ou un T-shirt, adulé, manipulé, détourné. Mais voyons comment une certaine lignée de rappeurs déterritorialise le flux de parole, refuse le rôle de représentant pour endosser celui de technicien du mot, agenceur de machines nomades qui effectuent des migrations et des allers-retours entre le ghetto et des ailleurs mutants. Comme la bien dit Hamé de La Rumeur : « Ici, la périphérie est le centre, et des territoires libérés s’inventent. »

identifier un chef, un leadeur, au besoin le créer, puis l’acheter pour lui ôter le goût d’être subversif. Si le personnage se révèle incorruptible, il s’agit alors d’en faire une idole, de constituer une image déformée de lui qu’on médiatisera à large échelle, image évidement aseptisée. La magie noire médiatique finit par remplacer l’original par la copie, si bien qu’imperceptiblement, il se produit un décalage entre la source de subversion et le symbole que l’on s’en fait ; décalage qui rend le mouvement capitalisable. Hors, comment transformer en leadeur un dj qui n’accepte plus de parler que dans le langage extraterrestre qu’il s’est construit en triturant hystériquement des vinyles ? Ou un graffeur pour qui le sens de la bataille se situe dans la forme du mot, où le message n’a pas autant d’importance que le lieu et la manière de l’inscription, et dont la clandestinité nécessaire implique un certain anonymat ??? Seul le MC peut être mis sur une affiche ou un T-shirt, adulé, manipulé, détourné. Mais voyons comment une certaine lignée de rappeurs déterritorialise le flux de parole, refuse le rôle de représentant pour endosser celui de technicien du mot, agenceur de machines nomades qui effectuent des migrations et des allers-retours entre le ghetto et des ailleurs mutants. Comme la bien dit Hamé de La Rumeur : « Ici, la périphérie est le centre, et des territoires libérés s’inventent. »

Comme le font remarquer Deleuze et Guatari, il n’y a pas d’un côté une langue commune, et de l’autre un argot que l’on pourrait penser comme un système à part. L’argot ne fait pas système, il opère des mises en tension sur la langue dominante, effectue un va et vient permanent entre des niveaux de langage. Mais parler d’argot présuppose de penser l’idée de majorité. Il y a un état majoritaire de la langue, celle que parle l’homme blanc hétérosexuel de classe moyenne et riche. Cet état majoritaire n’est véritablement occupé par personne. Il n’y a que des minorités plus ou moins inadaptées à l’état majoritaire, état qui est comme un trou noir , ou un ordinateur, place fantôme panoptique vers laquelle tout converge et qui classe la masse en fonction de son degré de conformité relative. De ce point de vue, le majoritaire tire vers sois l’ensemble afin de l’inscrire dans une hiérarchie définie par le degré de conformité. Et constituer toute une micro-politique, des mécanismes de bio-pouvoir, cette auto-correction, « auto-disciplination » du sujet pour tenter de se rendre digne du majoritaire, mais jamais assez, toujours plus disciplinable. (Encore une foi La Rumeur : “La meilleur des polices ne porte pas d’uniforme”)

De l’autre côté, il y a des réappropriations de la langue, des contre-flux qui partent des périphéries pour attaquer le centre, pour en brouiller l’idée, imposer des ontologies qui ne se laissent plus hiérarchiser. L’argot est une arme minoritaire. Le vocable « minorité » est une émanation du contrôle, c’est la périphérie qu’elle rejette ou entend transformer. Partant de là, le minoritaire est un départ possible, une manière d’assumer sa position et sa trajectoire, non plus de la marge vers une impossible Rome, mais plutôt vers un ailleurs indéterminé. Se réclamer minoritaire, c’est faire la guerre à la majorité, assumer d’autres vies possibles et encore inconnues, d’autres rêves que celui d’occuper le poste de capitaine sur un navire maudit. C’est ainsi que les rappeurs, en jouant sur la langue, en la faisant passer par toutes sortes de distorsions, substitutions, variations, mélanges, tendent à saboter une réalité de minorité pour construire à la place un processus minoritaire.

« Pourquoi y-a-t-il tant de devenirs de l’homme, mais pas de devenir homme ? C’est d’abord parce que l’homme est majoritaire par excellence, tandis que les devenirs sont minoritaires, tout devenir est un devenir minoritaire. Par majorité, nous n’entendons pas une quantité relative plus grande, mais la détermination d’un état ou d’un étalon par rapport auquel les quantités plus grandes aussi bien que les plus petites seront dites minoritaires : homme blanc adulte mâle, etc… Majorité suppose un état de domination, non pas l’inverse. (…) C’est en ce sens que les femmes, les enfants, et aussi les animaux, les végétaux, les molécules sont minoritaires, (…) il ne fait pourtant pas confondre « minoritaire » en tant que devenir ou processus, et « minorité » comme ensemble ou état. Les juifs, les tziganes etc peuvent former des minorités dans telles ou telles conditions, ce n’est pas encore suffisant pour en faire des devenirs. On se re-territorialise, ou se laisse re-territorialiser sur une minorité comme état, mais on se déterritorialise dans un devenir. Même les Noirs, disaient les Black Panthers, ont à devenir noir. (Deleuze et Guatarri, Milles Plateaux p.356)

Le rappeur est celui qui agence le langage comme une arme et comme un départ. Une grève, suivie d’un exode, le tracé « lyrical » d’ailleurs qui ne sont sur aucunes cartes. En ce sens, le MC est un grand nomade, de cette race supérieure de voyageurs qui n’ont pas besoin de changer physiquement de lieu pour être en « départure » permanente, et emporter leurs mondes avec eux. Une des généalogies possible du chant parlé rythmé qui caractérise le rap en tant que style musical est, selon David Toop (Rap Attack), les techniques « récitatives » des griots africains. Hypothèse convaincante si l’on pense à l’idéologie de retour aux racines préconisées par les grands pères du hip hop comme médicament face au vide laissé par des siècles de domination chez la population afro-américaine. Gill Scott Heron, The Last Poets… Voilà une musique des grands ensembles urbains, qui réinvente une tradition issue du monde rural d’un continent situé à l’autre bout de l’Atlantique. En fait, il semble que part quelque bout qu’on la prenne, cette culture est tendue par un monumental nomadisme, façonné par cette incroyable capacité du peuple noir des Amériques à résister à un monde hostile et à un système culturel qui les écrasent en bricolant des valeurs et des mythologies issues des quatre coins du monde.

Une des généalogies possible du chant parlé rythmé qui caractérise le rap en tant que style musical est, selon David Toop (Rap Attack), les techniques « récitatives » des griots africains. Hypothèse convaincante si l’on pense à l’idéologie de retour aux racines préconisées par les grands pères du hip hop comme médicament face au vide laissé par des siècles de domination chez la population afro-américaine. Gill Scott Heron, The Last Poets… Voilà une musique des grands ensembles urbains, qui réinvente une tradition issue du monde rural d’un continent situé à l’autre bout de l’Atlantique. En fait, il semble que part quelque bout qu’on la prenne, cette culture est tendue par un monumental nomadisme, façonné par cette incroyable capacité du peuple noir des Amériques à résister à un monde hostile et à un système culturel qui les écrasent en bricolant des valeurs et des mythologies issues des quatre coins du monde.

Si bien que le professeur Paul Gilroy peut parler d’Atlantique Noire, concept fascinant d’une culture transnationale aux frontières mouvantes et indéfinissables, gigantesque laboratoire où les mouvements politiques, les formes artistiques et culturelles s’entrechoquent, rebondissent et mutent dans leurs aller-retours incessants entre trois continents, de chaque côté de l’océan, à la vitesse supra-sonique de l’information.

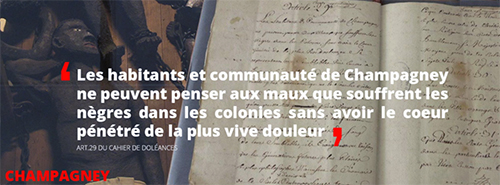

L’Atlantique Noire prend naissance dans l’odieux commerce triangulaire. Elle est née d’une domination, qui, autant en Europe qu’en Afrique ou aux Amériques ne s’est pas attendrie d’avoir pris des apparences et des justifications apparemment plus conformes aux droits de l’homme. Ce qu’elle a réussi à tirer de cette situation, ce qu’elle a été capable d’inventer , c’est ce processus minoritaire « diasporique » de mutation perpétuelle, incompréhensible avec des concepts tels que celui de mondialisation, d’américanisation généralisée de la planète.  Certes l’Atlantique Noire entière résonne du chant de guerre hip hop, comme une sourde menace, mais il ne faut pas croire que les sorciers Gabonais, lorsqu’ils se mettent au Rap, copient les désirs des néo-samouraïs new-yorkais, ni que leurs variations sur un thème en breakbeat n’envoie pas d’ondes mutantes sur toutes les autres rives de l’océan informationnel. Au-delà de la musique, c’est le monde noir qu’il faut entendre comme ce gigantesque trafic d’idéologies, de conceptions du sacré et rythmes en contrebande, à la manière dont une religion issue de l’empire Yoruba prend des formes inattendues et explosives en devenant Vaudou, Santeria et Candomblé des milliers de kilomètres à l’ouest.

Certes l’Atlantique Noire entière résonne du chant de guerre hip hop, comme une sourde menace, mais il ne faut pas croire que les sorciers Gabonais, lorsqu’ils se mettent au Rap, copient les désirs des néo-samouraïs new-yorkais, ni que leurs variations sur un thème en breakbeat n’envoie pas d’ondes mutantes sur toutes les autres rives de l’océan informationnel. Au-delà de la musique, c’est le monde noir qu’il faut entendre comme ce gigantesque trafic d’idéologies, de conceptions du sacré et rythmes en contrebande, à la manière dont une religion issue de l’empire Yoruba prend des formes inattendues et explosives en devenant Vaudou, Santeria et Candomblé des milliers de kilomètres à l’ouest.

Pourtant, cette idée me paraît être une simplification de la vitesse et de la globalité du processus. La vérité, c’est que les rappeurs afro-américains, pour suivre l’injonction Black Panther et enfin devenir noirs, doivent passer par être tout les peuples du monde, voir inventer d’autre peuples, ou lancer des ondes soniques vers d’autres planètes, ainsi que dans les lyrics de Doctor Octogon sur le morceau « Earth People » : « Earth People. New York to California. I was born in ******* ».

Et cette nécessite est partagée par tous les maitres « lyricistes » du monde, qu’ils soient zulus ou Tupinanba, par tous les poètes les artistes, les révolutionnaires. Qu’on pense à la manière dont aux États-Unis, ceux qui cherchaient d’autres déterminations pour le noir que celle de l’éternel sous homme ont étés amenés à réinventer la religion « Mahomet-tienne », à travers la Nation of Islam, église qui professe que l’homme à son origine est noire, ainsi à l’image de Dieu, et que le blanc est le fruit d’une manipulation génétique sataniste effectuée par un savant fou d’une antique civilisation préhistorique. Cette version afro-centrée de l’Islam trouve une expression encore plus radicale avec les « 5 percenter », ce mouvement religieux essentiellement natif des ghettos de New-York. Désormais, l’homme noir EST dieu. A travers cette idéologie , le rap New-yorkais des années 80 à 90 trouve sa force, la fontaine de sa puissance. Le rap voyage dans une terre d’Islam revisitée par ses propres codes pour en tirer une force infinie, celle du divin fait homme (le mot Allah, pour les 5 percenter, signifie Arms Leg Leg arm Head, soit l’homme, Islam I myself lord and master). Le genre de force nécessaire pour apprendre à court-circuiter le « panoptisme », pour apprendre a être un nomade enveloppé dans son véhicule minoritaire, prêt à tout réinventer, même à foutre le feu, si nécessaire. Les noms de ceux qui ont accepté ce voyage oriental sur place, où Harlem devient la Mecque et le Bronx Médine, sont des figures aussi universellement respectées que le Wu-tang-Clan, Busta Ryhmes, Nas ou Gangstar.

A travers cette idéologie , le rap New-yorkais des années 80 à 90 trouve sa force, la fontaine de sa puissance. Le rap voyage dans une terre d’Islam revisitée par ses propres codes pour en tirer une force infinie, celle du divin fait homme (le mot Allah, pour les 5 percenter, signifie Arms Leg Leg arm Head, soit l’homme, Islam I myself lord and master). Le genre de force nécessaire pour apprendre à court-circuiter le « panoptisme », pour apprendre a être un nomade enveloppé dans son véhicule minoritaire, prêt à tout réinventer, même à foutre le feu, si nécessaire. Les noms de ceux qui ont accepté ce voyage oriental sur place, où Harlem devient la Mecque et le Bronx Médine, sont des figures aussi universellement respectées que le Wu-tang-Clan, Busta Ryhmes, Nas ou Gangstar.

Qu’on pense à une autre inspiration orientale qui s’épanouissait dans les bas-fonds du New-York des années 90, ce devenir zen originairement insufflé par des mauvais films d’arts martiaux et qui fleurit dans les lyrics du Wu-tang comme un lotus sous la forme d’étrange bodhisattva gangsters. Poésie où le ghetto prend des airs de sociétés secrètes. Parfois, pour résister à la virtualisation mortifère de nos conditions d’existences, il est nécessaire de faire de sa vie un film . La déterritorialisation Ninja ou Samouraï, c’est l’organisation d’une meute, d’une armée. Cette étique mystico-militaire prépare les conditions d’une guerre, elle affirme aussi des solidarités de milieu, hors de l’individualisme capitaliste. Ne plus simplement être d’un quartier, mais de la « 36 chamber« , soit d’une loge, avec des responsabilités et des alliances guerrières. Et la transcendance de tout cela vers l’illumination totale de conditions de vies enfin libérées de la tyrannie majoritaire. Ou bien sinon mourir sur le champs d’honneur, en Samouraïs.

Cette étique mystico-militaire prépare les conditions d’une guerre, elle affirme aussi des solidarités de milieu, hors de l’individualisme capitaliste. Ne plus simplement être d’un quartier, mais de la « 36 chamber« , soit d’une loge, avec des responsabilités et des alliances guerrières. Et la transcendance de tout cela vers l’illumination totale de conditions de vies enfin libérées de la tyrannie majoritaire. Ou bien sinon mourir sur le champs d’honneur, en Samouraïs.

Cette exploration du hip hop n’est évidement pas objective. J’ai suivi certaines généalogies, pour mieux en passer d’autres sous silence. Ce qui est mis ici en relief, c’est au fond cette idée que ce que les hommes font quand ils utilisent leurs potentiels artistiques, ce n’est jamais de la culture. Mais plutôt ce qu’il faudrait appeler, pour le résumer en un mot, du mouvement. L’art, c’est une expression de cette volonté admirable de l’homme à toujours tenter de voir plus, de sentir plus. Il y a dans le cœur des poètes cette intuition qu’il existe des mystères et une volonté magnétique de s’avancer seul dans la nuit, pour tenter de les embrasser, en s’exposant ainsi aux plus grands périls. L’art est toujours révolutionnaire, et la culture, c’est cette réaction d’apprivoisement, de musèlement du processus artistique par les forces mortifères réactionnaires de l’ordre établi, qui rabattent tout sur du connu. Dans cette perceptive, l’art est un combat, l’explorateur ne part jamais sans ses armes, car il sait que l’empire de ceux qui dorment ne laissent personne s’échapper.

Mais le jour viendra où les rêveurs sans sommeil viendront réveiller votre sommeil sans rêves.

Un Thiéfaine, quel alcool? Ou le calendrier de l' »après »!!

Amis mongols, salutations; et je souhaite que l’année à venir soit pour vous entière; je ne vous la souhaite pas bonne, car au niveau promesses non-tenues, le gouvernement tient la tête. Donc je souhaite que je ne sais quel dieu vous prête vie jusqu’au prochain 1er janvier, c’est déjà pas mal.

En réponse à mon cher confrère, et pour appuyer sur notre admiration commune pour le poète jurassien, je vous suggère ici une playlist de titre d’Hubert-Félix Thiéfaine, chacun se voyant accompagné d’un alcool à consommer durant l’écoute. Bonne dégustation.

-Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s’émouvoir.

1) Première descente aux enfers par la face nord.

Cette intro énoncée en latin sent le vin de messe, un petit blanc qui passe bien, mais qui vous emmène dans les tréfonds de votre âme si le calice est trop souvent ramené au mâle. Pour moi, ce sera un Bourgogne Aligoté, sans prétention, pas besoin de plus pour écouter ce titre désabusé.

-Autorisation de délirer.

2) Rock-autopsie.

Pour suivre ce joyeux constat de l’aseptisation du rock’n’roll, pareil à Lou Reed qui coupe à l’eau son LSD, laissez moi vous servir un Shivas Regal 12 ans d’âge, on the rocks, un putain de sky, mais noyé sous une tonne de glaçons, histoire de dire qu’on un truc de rocker, la force de l’alcool tuée par la froidure, et les arômes dilués par les cubes de glaces.

-De l’amour, de l’art ou du cochon?

3) Scorbut.

On a tous connu nombre d’écumeurs de bals, à la recherche de filles rurales en mal de tendresse bestiale et furtive. Pour cette chanson, je vous suggère une vodka bien frappée. Alcool de dragueur par excellence, elle ne laisse pas l’haleine de poney que donnerait les ballons de gros rouges, et peu s’accompagner de plein de jus de fruits différents, dont les belles susnommées sont souvent friandes. Et si on pousse le vice jusqu’à boire une Mekeller qui tape dans les 66,6°, ceci peut rendre taré au point de commettre des actes inavouables, du style, enculer un chien.

-Dernières balises avant mutation.

4) 113ème cigarette sans dormir.

Peu de commentaires à ajouter sur ce titre. Ca tire sur tout ce qui bouge, ça sent la haine, le paradoxe, dans ce cas, une bière forte, Leffe Triple, à température ambiante, sans verre. Pas de fioriture, boire vite pour pouvoir rire à s’en faire crever.

-Soleil cherche futur.

5) Solexine et ganja.

Un carburant suranné, une plante tropicale, on sent qu’on va aller loin. Bilan de diverses bitures, ce titre me donne envie de boire du rhum. Bologne et citron vert, ça se boit comme du petit lait, et ça fait pas mal à la tête.

-Nyctalopus Airlines.

6) Un vendredi 13 à 5 heures.

Que boire un vendredi 13 à 5 heures? Une boisson de fin de semaine, un truc qui termine 5 jours de taf et qui nous mettrait un dernier coup de bambou avant d’attaquer le week-end. Un mescal, corrosif, presque arrache-moyeu, qui remet le facteur sur le vélo.

-Météo für nada.

7) Errer humanum est.

Décrivant la condition humaine, ce titre nous rappelle que le voyage reste le propre de l’homme, même s’il cherche bien souvent à se sédentariser. Je vous dirige vers un vin qui se boit vite, et qui ne tabasse pas trop. Pinot noir d’Alsace, un vin qui va tellement avec tout, qu’il se boit avec rien.

-Eros übber alles.

8) Amants destroy.

L’étreinte haletante, débridée de deux êtres dans une voiture, on voit tous la scène. Il y a des effluves de road-movie, de nuit sans lendemain, de satin froissé…Une Clairette d’Adissan rosée, de fines bulles et du sucre, de quoi faire monter la température.

-Chroniques bluesymentales.

9) 542 lunes et 7 jours environs.

Chanson bilan, qu’on écouterait tard le soir, seul sur un balcon, après un bon repas. A écouter avec une bonne gnôle, une mirabelle de préférence. Ca rappelle la confiture, les échelles dans les arbres et les piqûres de guêpes, une métaphore de la vie, quoi.

-Fragments d’hébétude.

10) Encore un petit café.

On a tous de vrais potes qui nous payent encore un petit café, ces soirs où tout fout le camp. Et moi, mes vrais potes, je les arrose à l’eau de vie de gentiane, c’est âpre et repoussant, mais c’est terriblement bon, comme une relation amoureuse.

-La tentation du bonheur.

11) Psychopompes/métempsychoses & sportswear.

Ils boivent quoi les mecs qui portent des chaussures de sports? Des breuvages softs, agréables, qui ne traînent ni en bouche, ni dans l’organisme, une petite Manzana?

-Le bonheur de la tentation.

12) 27ème heure: suite faunesque.

Ce titre a du choquer nombre de grenouilles de bénitier, à entendre des mots comme « pute » et « chapelle » dans le même ver, beaucoup on du imaginer HFT brûlant dans les flammes de l’enfer. Tout est dit dans ce pavé lyrique et musical de 9 minutes. Assez de temps pour se jeter quelques shooters de Johnnie Walker, le noir.

-Défloration 13.

13) Parano-safari en ego-trip-transit (ou comment plumer son ange-gardien).

Les relents de déchéance, d’autodestruction, de limites qui reculent présents dans cette chanson m’évoquent une boisson qui fait mal, qui détruit physiquement, annihile toute forme de pensée, patron, un Ricard!

-Scandale mélancolique.

14) When Maurice meets Alice.

Comme toutes les chansons de tous les artistes qui évoquent leur enfance, celle-ci nous replonge dans notre enfance à nous. Et une partie de mon enfance, comme celle d’Hubert, se situe dans le Jura. Je vous propose, un Jura blanc, Savagnin, 1996.

-Amicalement blues.

15) Spécial ado SMS blues.

On en revient à la jeunesse, Desperados pour tout le monde, les jeunes n’osent plus boire de vrais trucs.

-Suppléments de mensonges.

16) Petit matin 4.10 heure d’été.

Ayant souvent ressenti ce sentiment de ras-le-bol et d’envie de fin, ce titre m’a particulièrement touché. Le whisky-sour évoqué s’impose de lui-même, bien tassé. Laissez moi remplacer le whisky par du bourbon, sensations garanties.

-Stratégie de l’inespoir.

17) Stratégie de l’inespoir.

« L’inespoir, c’est pas le désespoir, c’est l’absence d’espoir, c’est une sorte de lucidité. » (HFT). Dans ce cas, je ne vous propose rien, ou si, n’importe quel alcool de base. Un truc bon, sans être exceptionnel. Le genre de verre qui passe partout, qui ne réjouit personne, mais qui fait semblant de faire le boulot. Qu’on parle de Côte du Rhône, de Label 5, de Smirnoff, de 1664, il y aura toujours ces tanks commerciaux quand le petit artisan se sera flingué en laissant nos verres vides. Lucidité qu’il disait…

3 commentaires

Publié dans Arts & Lettres, Arts sonors, Côté Mongol

Mots-clés : 113ème cigarette sans dormir, 1996, 27ème heure: suite faunesque, 542 lunes et 7 jours environs, Amants destroy, bière forte, Bologne et citron vert, Bourgogne Aligoté, ça se boit comme du petit lait, Clairette d’Adissan rosée, corrosif, Côte du Rhône, de 1664, de Label 5, De l’amour de l’art ou du cochon?, de Smirnoff, Errer humanum est, et ça fait pas mal à la tête, gentiane, Johnnie Walker, le noir, Manzana, Mekeller, mescal, Parano-safari en ego-trip-transit (ou comment plumer son ange-gardien), Petit matin 4.10 heure d’été, Pinot noir d’Alsace, Première descente aux enfers par la face nord, Psychopompes/métempsychoses & sportswear, Ricard, Rock-autopsie, Savagnin, Scorbut, Shivas Regal, Solexine et ganja, Spécial ado SMS blues, Stratégie de l’inespoir, un Jura blanc, un petit blanc, Un vendredi 13 à 5 heures, une bonne gnôle, une mirabelle, vin de messe, whisky-sour