LYON, il y a quelques mois, année 2013… sur le sujet des squats par Morgan Richard, depuis son Brésil adopté depuis…

RMI’z vous invite aussi à relire son article La Guerre Ontologique…

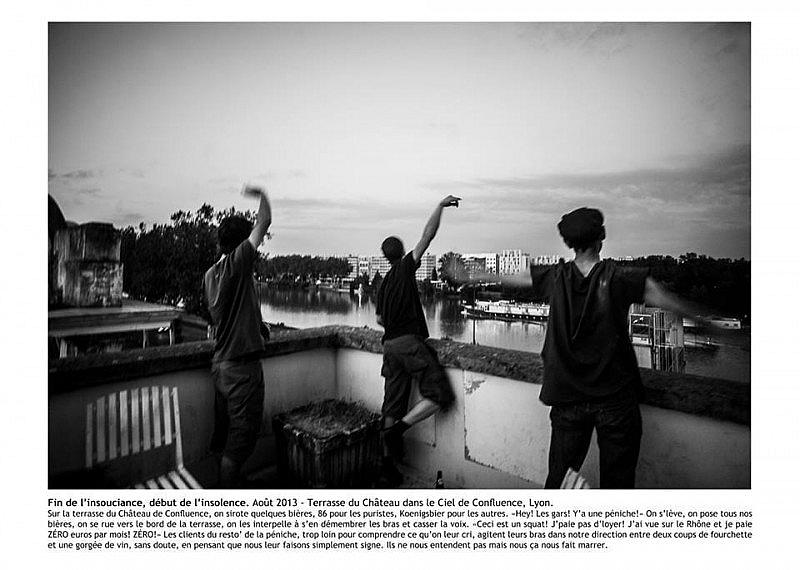

Assis sur le toit, la nuit. Un pétard de beuh tourne, son odeur piquante se mêle aux vents qui planent sur la ville. Les premières salves retentissent sur la colline de Fourvière, juste en face de la maison. On croirait une guerre. Nous sommes installés là, aux meilleurs loges, rats urbains qui avons oublié d’acheter notre ticket d’entrée pour le spectacle. Les figures pyrotechniques se succèdent, et nous rions, émerveillés comme des enfants pas sages, bien sûr pas très en phase avec les raisons de la fête, mais ayant une grande avidité du feu qui boit le ciel.

Pour moi, qui me trémousse, fait des blagues, des galipettes, agité d’une excitation de fou furieux, de gamin de six ans, ce n’est pas le quatorze juillet. C’est un spectacle donné pour nous seuls, et la ville n’existe plus. Dans un mois, je serai parti, à l’autre bout du monde, mais pour l’instant, la ville n’existe plus, il n’y a que nous, détraqués heureux, clochards célestes, et Fourvière la bourgeoise qui pour une fois nous fait l’honneur de son amour, de nous bénir d’un océan de flammes liquides.

D’autres souvenirs affleurent à la surface, en cascade. Ces geeks fous installés dans le grenier poussiéreux, et on se serait cru soixante ans plus tôt, en plein territoire occupé, une bande de guerrieros distillant un message d’espoir et de résistance sur toute les ondes hertziennes.  Ce soir là, c’était radio pirate. Une table, un dj et des vieux sons acid-house, un océan incompréhensible de fils, de transmetteurs, compresseurs, tables de mixages, une chaleur suffocante, dégoulinante de sueur et de fébrilité et tous ces inconnus à frontales, à masques de mickey, à sourires endiablés de conspirateurs qui vont et viennent dans cet espace habituellement vide. Chacun sait que là dehors, dans la ville, une armée de mutant se ballade, un poste à la main, branchés sur la même fréquence, connectés à la même fête, illégale et éphémère, qui du grenier se propageait dans le réseau tentaculaire de Lyon la bourgeoise.

Ce soir là, c’était radio pirate. Une table, un dj et des vieux sons acid-house, un océan incompréhensible de fils, de transmetteurs, compresseurs, tables de mixages, une chaleur suffocante, dégoulinante de sueur et de fébrilité et tous ces inconnus à frontales, à masques de mickey, à sourires endiablés de conspirateurs qui vont et viennent dans cet espace habituellement vide. Chacun sait que là dehors, dans la ville, une armée de mutant se ballade, un poste à la main, branchés sur la même fréquence, connectés à la même fête, illégale et éphémère, qui du grenier se propageait dans le réseau tentaculaire de Lyon la bourgeoise.

Ou bien ce groupe de grindcore, venu tout droit d’ex Yougoslavie dans leurs camions déglingués pour venir jouer la musique du diable. Et nous, doucement, branleurs et haschischins, qui avions confondu les dates, oublié qu’ils devaient débarquer cette nuit là, pour faire un concert le lendemain.

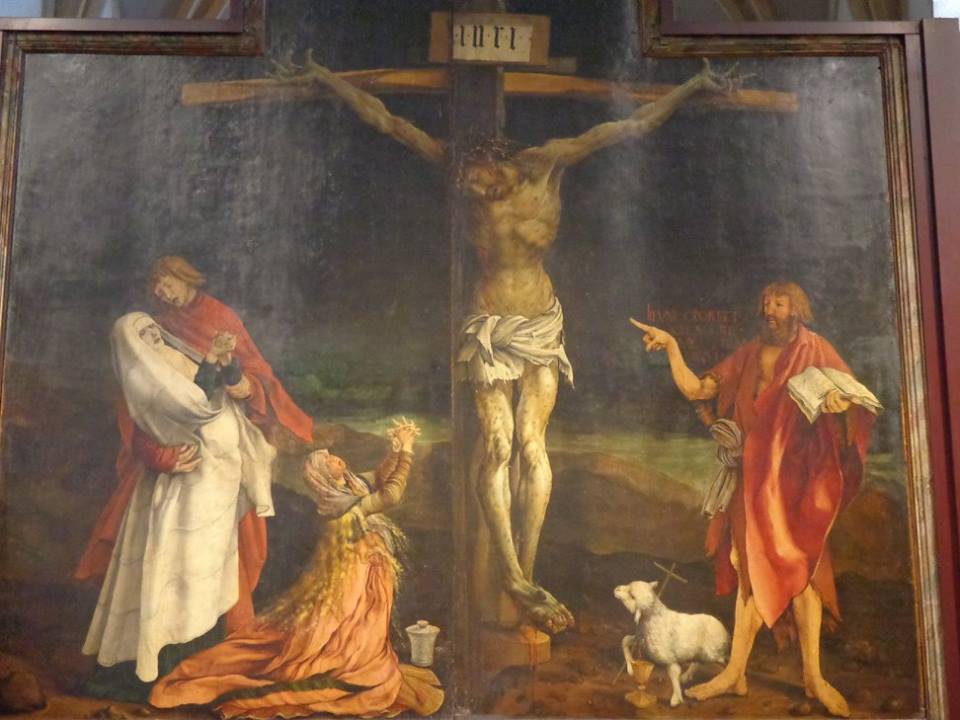

Alors, on a collé des affiches, fait tourner des listes de sms et de mails, et puis le soir venu, ils ont profané la chapelle de la maison, injurié le christ sculpté sur l’autel en marbre, vexé la mémoire de tous ces collégiens, qui jadis, étaient venus prier ici avec toute la dévotion de leurs tendres âmes à coup de guitare électrique et de chorus gutturaux, et il planait dans ce lieu saint un sentiment animiste de terreur sacrée. Au milieu de tout ça ce mec, qui avait pris une drogue non identifiée, s’était couvert le corps de peinture couleur merde et se jetait de toutes ses forces contre les murs en hurlant.

Souvenirs brumeux de fêtes, nombreuses fêtes. Ce groupe tzigane rencontré aux Saintes-Marie-De-La-Mer installé dans la cour, violons, guitare, accordéons, les chansons des Balkans, des Carpates, les filles avinées aux sourires plein d’étoiles, les notes qui glissent, les notes qui grincent, les notes qui font pleurer, qui font rire, danser.

Souvenirs brumeux de fêtes, nombreuses fêtes. Ce groupe tzigane rencontré aux Saintes-Marie-De-La-Mer installé dans la cour, violons, guitare, accordéons, les chansons des Balkans, des Carpates, les filles avinées aux sourires plein d’étoiles, les notes qui glissent, les notes qui grincent, les notes qui font pleurer, qui font rire, danser.

Cette même soirée, avoir ouvert le Bucarest Bar, le tripot le plus clandestin de la ville, dans une sorte de cave, avec ces barres à mines rouillées pour toit, tout le monde ivre mort, mixer de la musique bien shukar, du son des fils et filles du vent jusqu’à huit heures du matin, les caissons saturés, bien crades, bien grind, et tout le monde qui rigole.

La maison avait plusieurs identités, incarnations de ceux qui l’habitaient, de ceux qui, sans y vivre, se l’accaparaient. Politiques, écolos, hippies, punks, artistes, un magma d’étiquettes en fusion qui tourne et tourne jusque brouiller complètement toute possibilité d’une quelconque identité fixe.

Ces groupuscules d’extrême gauche qui trainaient tout le temps là, à peindre des banderoles de quatre mètres sur quatre, à organiser des réunions semi anonymes pour préparer une nouvelle action, faire trembler la ville, saboter, gueuler, manifester, venir en aide au copains tombés sous les fers de la répressions, aux roms et aux « sans paps ». Tout ça, avec le sérieux de la révolution, de cette révolution qui sait rire aux éclats et faire tourner des bouteilles de rouges, qui connait la valeur de la moquerie, de ce militantisme qui, bien qu’écrasé par la grisaille de dehors, n’a pas oublié qu’un jour on avait huit ans, et que, plus que de changer le monde, on adorait foutre la merde.

Là-dessus une armée de grapheurs, occupée à badigeonner les murs de phrases obscènes, de gribouillis d’initiés ou de fresques trans-dimensionnelles qui creusaient des brèches dans le béton pour y faire éclore des fleurs aérosols, des créatures Lovecraftiennes ou des images de poésies rebelles. Ils y en avaient à la maison qui gueulaient, mais moi, j’étais d accord avec cette phrase écrite dans les toilettes: « murs blancs, squatteurs muets ».

Le salon devenait une étape pour les traveller’s du monde entier prêts à déverser l’histoire des routes, des autres villes, et on était bien, à partager avec eux, tellement loin de la solitude générale qui fait baisser les yeux des passants dans la rue.

Tellement plein de la douceur de tout ces amis là autour, la tendresse de ces enfants qui trottinent au milieu du chaos. Les bourgeois les juges et les flics pensaient que décidément, ce n’était pas un lieu sain pour que grandisse un gamin, mais ils avaient quarante parents, quarante confidents et compagnons de jeu. Et puis, face à la misère , il n’y a pas de choix à faire. Il n’y a que la guerre, vivre ou mourir, le squat ou sous un pont. On s’accapare , on prend ce qui de tout temps nous a toujours appartenu, la ville, notre ville. On se rend compte à quel point on est fort, à quarante, assez fort pour faire barrage a la violence de la rue , là dehors, et vivre de sourires et de mauvais vin, assez fort pour donner corps à n’importe quelle idée, organiser un festival d’une semaine en un mois de temps et sans budget, avec comme cerise sur le gâteau une réquisition de hangar en plein centre qui terrorisera la ville pendant un semestre avec d’énormes fêtes teknos ou comme le disaient les Spi, « la musique est le message ».

On s’accapare , on prend ce qui de tout temps nous a toujours appartenu, la ville, notre ville. On se rend compte à quel point on est fort, à quarante, assez fort pour faire barrage a la violence de la rue , là dehors, et vivre de sourires et de mauvais vin, assez fort pour donner corps à n’importe quelle idée, organiser un festival d’une semaine en un mois de temps et sans budget, avec comme cerise sur le gâteau une réquisition de hangar en plein centre qui terrorisera la ville pendant un semestre avec d’énormes fêtes teknos ou comme le disaient les Spi, « la musique est le message ».

Cette expérience est un processus de transformation, qui tend à déconstruire un certain nombre de valeurs encrées bien profondément en nous, protégées par le flic de l’intérieur.

Le rapport de force initiatique avec la police est par exemple un apprentissage à la rébellion, l’acquisition libératrice du pouvoir de dire « non, je n’ouvrirai pas la porte, allez vous faire foutre, revenez demain ». Cette attitude face à l’autorité fait l’effet d’une bombe, détruit tout un apprentissage que l’on trimballe depuis la naissance, à toujours marcher dans les bornes, à baisser la tête et à dire « oui monsieur, bien monsieur, avec plaisir monsieur et je peux même vous lécher les bottes ». Cette épreuve du feu, après être arrivé récemment dans un lieu vide, d’avoir les condés à la porte qui veulent entrer, qui menacent, qui cajolent, qui s’énervent, et depuis la fenêtre savourer toute la beauté de ce refus total et effronté.

On apprend, on tente d’apprendre à respecter l’autre dans sa différence, à pouvoir vivre avec une altérité que l’on se met à aimer, à ne pas discriminer les sexes, les orientations sexuelles ou les parcours de vies, et en même temps à savoir gueuler, à ne pas garder les choses pour soi, être impoli, dire merde, casser un truc pour que les tensions circulent un bon coup et se dissipent. Je me souviens qu’à La Vieille Valette, cette communauté punk du sud de la France, j’assistais un soir à une embrouille avinée qui avait pour conséquence la destruction systématique de toutes les tables et chaises de la cuisine. Alors que je regardais cela , passablement médusé, un habitué du coin s’est approché de moi et m’a dit, « tu vois ce que j aime ici c’est qu’ils reconstruisent pendant le jour ce qu’ils détruisent la nuit ». Économie et politique incompréhensible au sein du monde des mous.

Il s agit d’être acteur, créateur de son terrain de jeu local. De son propre pouvoir créatif, à passer des nuits fébriles à peindre entre copains. De son propre réseau de solidarité, informel, où personne ne laisse personne tomber, où l’on connait des gens pour prêter du matos son, pour réparer des vélos, pour partager des tranches de rires, où l’on organise des concerts qui serviront à récolter de l’argent et payer l’avocat d’un pote qui risque la zonz.

Il s agit d’être acteur, créateur de son terrain de jeu local. De son propre pouvoir créatif, à passer des nuits fébriles à peindre entre copains. De son propre réseau de solidarité, informel, où personne ne laisse personne tomber, où l’on connait des gens pour prêter du matos son, pour réparer des vélos, pour partager des tranches de rires, où l’on organise des concerts qui serviront à récolter de l’argent et payer l’avocat d’un pote qui risque la zonz.

Mais la vie en squat, c’est surtout l’intensité. Bonheur, désespoir, violence, rire fou et poings qui se serrent, tout ceci à quatre cent à l’heure. Tout peut toujours arriver, et tout arrive. Gérer son pote en pleine décompensation psychotique, les flics qui veulent lui tomber dessus et sa mère qui pleure, tout ça dans les cris et la peur.  Gaz lacrymogène, tout le monde qui coure dans tout les sens, les poumons qui brulent, et la police qui ricane à la porte. Mais aussi organiser des repas pour cent personnes, tous les dimanches, voir arriver des étudiants, des punks et des familles pour se réunir autour d’une bouffe de récup’, être là à échanger, à discuter jusqu’à tard le soir. Je suis tombé amoureux de cette vie là, totalement accro à cette démesure, à ne pas savoir qui va frapper à la porte dans une heure, et s’il m’apporte une bombe ou des fleurs.

Gaz lacrymogène, tout le monde qui coure dans tout les sens, les poumons qui brulent, et la police qui ricane à la porte. Mais aussi organiser des repas pour cent personnes, tous les dimanches, voir arriver des étudiants, des punks et des familles pour se réunir autour d’une bouffe de récup’, être là à échanger, à discuter jusqu’à tard le soir. Je suis tombé amoureux de cette vie là, totalement accro à cette démesure, à ne pas savoir qui va frapper à la porte dans une heure, et s’il m’apporte une bombe ou des fleurs.  Désormais incapable de me satisfaire d’un pauvre petit studio, d’une vie morne et planifiée, de me passer de la compagnie d’une communauté de chiens sauvages, et de leurs idées lumineuses et délirantes, comme d’envahir la Fnac un samedi après-midi pour lécher les écrans de télés déguisé en prêtre, bénir les consommateurs et hystériquement hurler notre amour du capitalisme.

Désormais incapable de me satisfaire d’un pauvre petit studio, d’une vie morne et planifiée, de me passer de la compagnie d’une communauté de chiens sauvages, et de leurs idées lumineuses et délirantes, comme d’envahir la Fnac un samedi après-midi pour lécher les écrans de télés déguisé en prêtre, bénir les consommateurs et hystériquement hurler notre amour du capitalisme.

Je me sens tellement plein de toutes ces tranches de vie, tellement surchargé de puissance. Je pense à mes frères, tous ces anarchistes, ces RMIstes, ces clowns, ces punks, ces schyzos, ces drogués et ces pédés, et je suis fier d’appartenir à ce même peuple, fier d’être un rat des villes et que ma vie se trace au fur et à mesure, pur champs d’expérimentations, pur laboratoire urbain , où l’amour bat en pulsations funks dans des maisons en ruines.

Les photos couleurs de l’article sont signées Màxim Pozor, à Lyon en 2010…

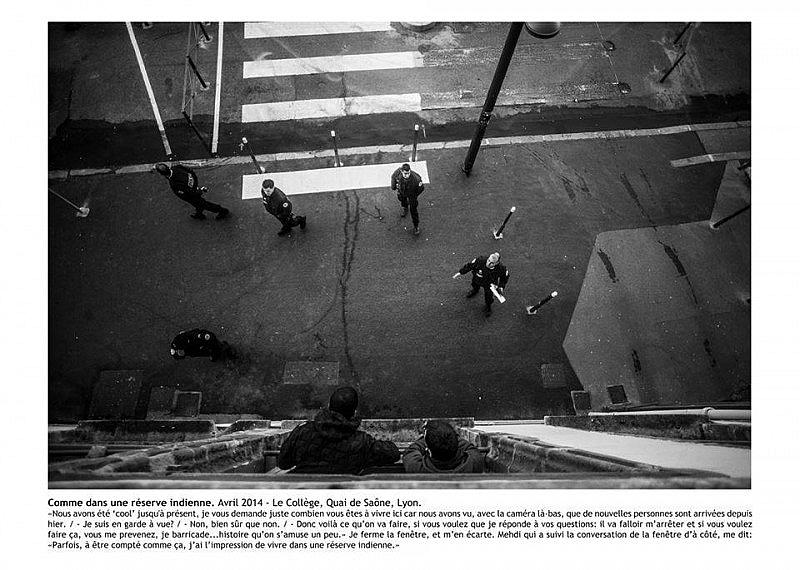

Les photos noires et blanches sont proposées par Romain Costaseca, à Lyon en 2013.

(Visited 103 times, 1 visits today)